Варнава гефсиманский нод подготовительная группа. Преподобный Варнава Гефсиманский: “Пророк в отечестве своем”. Послушничество в Троице-Сергиевой Лавре

Буквально в семи шагах от храма святого великомученика Димитрия Солунского по улице Попова живут восемь насельников. Пятеро из них - иеромонахи, которые ведут службу в храме. Отец Варнава, любезно пригласил журналистов газеты «Оренбуржье» в гости и рассказал о миссии нового монастыря.

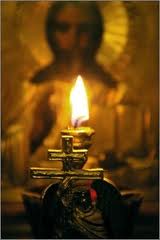

фото: Олег Рукавицын, "Оренбуржье"

Местожительство монахов и приход расположены в практически в семи шагах друг от друга. За кованой дверью — небольшой дворик с аккуратными кустиками цветов, подстриженными деревцами и мягкой газонной травой. Слева - старый дом, переделанный под кельи, справа - кирпичный новострой, тоже монашеский корпус. Тихо. Ледяной ветер, гуляющий за забором, здесь как будто не имеет власти. Несущиеся в обычном для города бешенном ритме мысли, успокаиваются. Хочется прислушаться к себе, внимательно заглянуть в глаза собеседнику и не упустить ни одного слова и жеста.

Первое, что бросилось в глаза: нет мастерских, огорода. Да и территория не настолько велика, чтобы разместить здесь какое-то производство. Вспомнилось прочитанное о старинных монастырях: испокон веков монахи жили своим трудом. Имели сельхозугодья, скот, пекли хлеб, квасили капусту и разводили пчёл. Ручной труд дополнял молитвенную жизнь обитателей подворий, скитов и монастырей. И за трудолюбие в том числе уважали монахов русские люди.

Чем же сейчас занимаются насельники городского монастыря? - с таким вопросом я обратилась к отцу Варнаве.

— Пока мы занимаемся ремонтом старого наследства и строительством нового корпуса. В будущем хотим открыть квасной цех, перенести сюда из храма просфорню. Не исключено, что будет свечное производство.

— Почему мужской монастырь решили открыть именно в Оренбурге, где уже есть женский монастырь, множество церквей, семинария?

— Главное дело любого монастыря - молитва. У обители в городе, я считаю, ещё одна цель - быть духовным и культурным центром. Так в России было всегда.

Задумайтесь на минуту о том, что здесь живут люди, которые отреклись от семьи, имущества, даже от своей воли, и всё только ради служения Богу. Идёт постоянная молитва не только за себя, но и за весь город, за Россию. В таком месте всегда преизобилует божественная благодать.

Есть верующие, которые преодолевают многие километры пути для того, чтобы помолиться и попросить совета именно в монастыре, встретиться со старцами. В городах тоже всегда была нужда в монастырях. Например, в Москве - их множество, в том числе подворий. Значит, это нужно кому-то. Где больше людей, там и большая необходимость в духовных источниках.

— Чувствуете ли вы в себе силы создать в Оренбурге настоящий духовный центр, учитывая немногочисленную братию и крохотный участок земли?

— Численность монахов в монастыре не имеет решающей роли. У Сергия Радонежского в XIV веке было всего 12 насельников. Но его монастырь был духовным центром всей России. В отношение нашего монастыря хочу сказать о том, что должно пройти время, и не 5-10 лет, а 15-20, для того чтобы говорить о его духовной значимости.

Я - коренной житель Оренбурга и помню, что было в самом начале возрождения Успенского женского монастыря по улице Аксакова. Это были брошенные воинские склады с развалинами старых монастырских стен. Монахиня Варвара с сёстрами вручную разбирала кирпичи и мусор. После её кончины работы возглавила игуменья Флора.

Прошло около семи лет, и посмотрите, сколько там уже сделано! Построен нижний и верхний храм, всюду цветы. Идёт неспешная ежедневная молитва без сокращений. Определённое количество людей, у которых есть возможность прийти в приходскую церковь, почему-то идёт сюда.

— В чём же особая духовная сила монастыря?

— Чтобы понять, чем отличается церковная атмосфера от монастырской, приведу аналогию с медициной.

Больной человек вправе выбрать, куда обратиться за помощью: в медпункт, больницу или научно-исследовательский центр. То же самое и верующий человек. За разрешением духовных вопросов, душевной боли он может прийти в часовню, церковь, собор или в монастырь. Хотя, подчеркну, что я ни в коем случае не умоляю значимости приходских церквей. Там тоже идёт духовное исцеление. В любом храме вы попадаете, как будто в другое измерение. Но в монастыре это особенно сильно чувствуется. В перестроечное время в России было около десятка монастырей. Через 15 лет их стало 500. Сейчас их около тысячи. И, заметьте, их строят не по указке сверху. Духовная жажда людей, как бы патетически это не звучало, — вот главный двигатель.

— Отец Варнава, есть ли у вас близкие? Навещаете вы их?

— Да, мои родители живут в Оренбурге, преподают в вузах, брат — в Москве. Я иногда захожу домой. Но стараюсь, чтобы встречи были как можно реже.

— Почему?

— Монах отрекается от мира, как бы умирает для него и с новым именем начинает другую, духовную жизнь. Поэтому в мир ему желательно выходить не часто. Например, когда я в 2002 году ушёл в Свято-Андреевский монастырь, то целый год вообще не разговаривал по телефону ни с кем, кроме нашего духовника - схиархимандрита отца Серафима. И я считаю, что подобный период необходим в становлении монаха.

Раньше святые отцы уходили на десятилетия в пустыню для того, чтобы обрести Бога. Но при этом навсегда не порывали с миром, а вступали с ним в другие отношения. Они молились за весь мир, они любили его. Но любовь это иная, не такая, как в миру, где отношения отравлены эгоизмом и грехом.

В миру каждый человек тянет на себя одеяло. Уход в монастырь - это и есть уход от этого перетягивания. Но и в монастыре монах продолжает бороться с эгоизмом и это продолжается всю жизнь.

По большому счёту жить для Бога и ближнего - это задача каждого христианина. А монастырь - это только один из способов достижения этого идеала. Но всегда во все времена были и будут люди, выбирающие такой путь.

Выходя из скромной кельи игумена, которая почти ничем не отличается от комнатки простого послушника, мне подумалось о том, что через какое-то время под окнами монастыря своей очереди на беседу со святыми старцами и прозорливыми монахами будут дожидаться многие из нас. А пока самое начало…

Святой преподобный старец Варнава

2 марта 1906 года в 75 летнем возрасте почил старец Гефсиманского скита, преподобный Варнава , которого в народе просто называли "Мудрым простецом ".

В миру старца Варнаву звали, Василий Ильич Меркулов

.

Родился 24 января 1831 года в селе Прудищи Тульской области . Родители Василия, Илья и Дарья Меркуловы, были крепостными крестьянами.

Никольский собор Наро-Фоминска

Троицко-Одигитриева Засимова Пустынь

Гефсиманский скит Троице-Сергиевой лавры

23 декабря 1857 года он становится послушником Гефсиманского скита

Троице-Сергиевой лавры

, и лишь спустя почти десять лет, 20 ноября 1866 года, принимает монашеский постриг под именем Варнава

.

В 1871 году Варнава рукоположен в иеродиаконы, 10 января 1872-го - в иеромонахи, а еще некоторое время спустя наместник Лавры утвердил его в звании народного духовника Пещер Гефсиманского скита

.

С этого момента начинается известность Варнавы среди верующих. За его благословением идут паломники из многих уголков России . Всех приходящих мужчин он называл "Мои сынки", а женщин "Мои дочки". Люди его называли "Мудрый простец"!

Среди "сынков" старца Варнавы был и сам последний Российский император Николай Второй Романов

.

В январе 1905 года, буквально за год до смерти старца Варнавы в скит приехал император Николай Второй. Император навестил известного старца. Старец Варнава принял императора Николая в своей кельи.

Конечно остаётся неизвестным о чём говорил святой-царь страстотерпец Николай со святым преподобным старцем. Станет только известно, что старец предсказал царю мученическую кончину и благословил царя на этот мученический подвиг

.

Святой преподобный Серафим Вырицкий

Почти 20 лет под духовным окормлением старца Варнавы находился и сам святой преподобный Серафим Вырицкий и благодаря старцу Варнаве из иеромонаха Серафима произошло возрастания великого святого Божьего угодника.

В свидетельствах современников, общавшихся со старцем Варнавой, содержится много примеров прозорливости старца .

Одному из посетителей отец Варнава предсказывал игуменство, другого - плачущего о сыне, по неразумной ревности устремившемся в Африку на помощь бурам, — утешал: «Ну, что ты плачешь? Твоего сына завтра же привезут в Москву с другими товарищами на такой-то вокзал». Третью обличал с любовью в утаенном грехе: «Барыня благая, брось ты свой табак курить, вот и будешь у меня золотая». А однажды усадил возле себя молодого человека и вдруг по-отечески обнял его: «Милый ты мой, подвижник, исповедник ты Божий». Спустя годы его посетитель Илья Четверухин станет настоятелем московского храма Святителя Николая в Толмачах, и после гонений, арестов и ссылок, примет мученический венец в одном из пермских лагерей.

Портрет старца Варнавы

В иные дни посетители, ожидавшие приема у отца Варнавы, смыкали ряды так плотно, что даже его мать - кроткая, смиренная старица схимонахиня Дария, после нескольких неудачных попыток протиснуться сквозь множество людей, тихо отходила в уголок, пряталась за спинами. А через минуту как вразумление барыням, оттеснившим ее, раздавался высокий, чистый голос батюшки: «Где здесь «монашка»? Пропустите «монашку»… Матушка, ты разве очереди дожидаешься? Зачем же ты отказываешься от своего сына! Я вот от тебя не отказываюсь!»

Старец любил молиться каждую свободную минуту. Молился он и за трудами мысленно или шопотом. Он постоянно каился в своих грехах и всю жизнь постился ежедневно. Но все эти подвиги старец тщательно скрывал в себе от мира, от людских глаз.

Перед смертью в 1906 году он предсказывал гонение безбожной власти на Церковь :

- Будут на Церковь нашу страшные гонения и будет разрушение храмов. Преследования против веры будут постоянно увеличиваться. Неслыханные до ныне горе и мрак охватят всё и вся, и храмы будут закрыты. Но когда уже невмоготу станет терпеть, то наступит освобождение. Настанет время расцвета. Храмы опять начнут воздвигаться. Будет небывалый расцвет Церкви Христовой. Перед концом будет этот расцвет .

Старец Варнава основал ещё один монастырь, Выксунский женский,в честь иконы Богородицы Иверской в Нижегородской области.

Выксунский Иверский монастырь

Место для будущей обители отметил веточкой преподобный Варнава Гефсиманский осенью 1863 года. В 1864 году на этом месте на средства купцов была выстроена богадельня на 12 человек. Община увеличивалась, появлялись новые постройки, и преподобный Варнава прислал Иверскую икону Божией Матери , благословив общине называться Иверской. В начале XX века в иконописной мастерской монастыря был сделан список размерами полтора на два метра. Список с иконы прославился как чудотворный, икона подаренная отцом Варнавой не сохранилась.

В городе Выске установлен памятник старцу Варнаве.

2 марта, (а по старому стилю 17 февраля) 1906 года старец Варнава умер в алтаре храма прямо у престола после того как совершил таинство исповеди в храме.

В 1989 году Русская Православная Церковь подняла вопрос о канонизации святого старца Варнавы. Шесть лет собирались материалы о старце и свидетельства о духовной помощи и исцелениях от тех людей, кто почитал старца.

В 1995 году, 20 лет назад, старец Варнава был канонизирован в лике святых преподобных отцов .

МОЛИТВА ПРЕПОДОБНОМУ ВАРНАВЕ

О преподобие отче Варнаво, пастырю наш кроткий и утешительный, милостивый помощниче и теплый о нас молитвенниче! Ты измлада чадо благословения Божия быв, образ послушания родителем, повиновения Господом и служения ближним показал еси. Заповеди Господни возлюбив, в лавру Преподобного Сергия притекл еси и того верный ученик явился еси. Во обители же Божия Матери повелением настоятеля Аввы Антония пребывая, дух смиренномудрия, кротости и терпения стяжал еси и дар рассуждения и прозрения помышлений душевных от Бога приял еси.

Сего ради монашествующим духовный наставник, инокинем созидатель обители Иверския на Выксе реце и всем страждущим и болезнующим целитель и попечитель милостивый даже до часа смертнаго был еси. По преставлении же твоем Бог многия милости почитающим память Твою яви и иноком учителя Тя верна дарова.

Темже молим Тя, праведный отче, якоже и прежде ходатайствуй пред Богом молитвами Твоими всем людем во всяцем звании дух утешительный стяжати и коемуждо потребная обрести: юным — послушание и целомудрие страхом Божиим сохранити; в возрасте сущим — любовь Божию и согласие стяжати; алчущим — не токмо хлебом насущным, но и наипаче словом Божиим насытитися; плачущим — утешитися; изгнанником и странником — пристанище обрести; в темнице сущим — от уз свободитися; благочестивым — в Дусе Божием возрасти и смиренномудрия достигнути. Сшествуй нам во всех путех жизни нашея, паче же умоли Господа нашего о прощении прегрешений и неправд наших и к свету заповедей Божиих стопы наши направи, да единым сердцем и усты славим Пресвятую Троицу, Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь.

Книги о святом старце Варнаве

Как учил молиться святой старец Варнава.

Восстав по утру, первое дело - сотворите молитву. Без молитвы никуда не выходите, хотя бы в коридор за водой. Занимаетесь ли рукоделием или ходите, имейте непрестанно в устах молитву, говорите: «Господи Иисусе Христе, помилуй мя грешную; Матерь Божия, Заступница наша, милостива буди мне недостойной; Ангеле Божий, хранителю мой добрый, не отступайся от меня ». Дело в руках - молитва в устах, в уме, в сердце. Можно молиться и разговаривая с другими, только бы разговоры были не праздные: имя Божие, с благоговением произносимое - та же молитва. Скорбь ли какая придёт, не ропщите, не жалуйтесь: пади пред Господом и со слезами помолись, скажи: «Господи, я достойно стражду» . Не говорите и не думайте, что в смущении не можете молиться, а лучше скажите сами себе: «Мне велено молиться, хоть и не хочется », - и молитесь, чрез это успокоитесь и утешитесь. Сему подобным образом и можно молиться непрестанно.

Самое первое, о чём мы должны молиться, это Господи, научи меня молитися . Молитвы наши только тогда бывают приятны Господу и благоплодны для нас, когда мы просим действительно нужного и полезного душе нашей, а этого нужного и полезного мы часто не знаем, потому-то и следует прежде всего просить Господа: Научи ны молиться. Спаситель, научая нас молитве, говорит: Егда молишися, вниди в клеть твою и, затворив двери твоя, помолися Отцу твоему. Клеть есть сердце наше; если хотим достойно молиться, мы должны изгнать из него все внешние посторонние попечения и все чувства свои устремить горе ко Господу.

Истинно сердечная молитва всегда бывает смиренна, она единственно только на милость и благость Божию уповает, а никаким своим заслугам цены не даёт да и не находит их в себе. Она детски проста, доверчива и дерзновенна, как вопль почтительных детей к любимому отцу. «Батюшка, помилуй! Родимый, Кормилец, помилуй!» - молился святитель Тихон Задонский со слёзным умилением. Вот она истинно сердечная-то молитва. Здесь всё: и сознание своей немощи, и недерзновенное упование на всесильную помощь Божию, и истинная любовь ко Господу, и полная, живая и крепкая вера в милость Его. Вот таких-то свойств и должны мы достигать в нашей молитве. Это нелегко. Это особый дар благодати Божией. Недаром говорится в молитве: «Господи, даждь нам слёзы умиления»; потому прежде всего и должны мы просить: Господи, научи ны молиться.

Еще при жизни старец Гефсиманского скита Тро- ице-Сергиевой лавры отец Варнава был назван стар- цем-утешителем.

Родился святой в 1831 году в Тульской губернии, в селе Прудищах, в семье крепостных крестьян Меркуловых.

При крещении мальчика назвали Василием в честь святителя Василия Великого.

В 1840 году семья Меркуловых была продана другому помещику, который жил в селе Наро-Фоминское Московской губернии. Неподалеку от этого села располагалась Троице-Одигитриевская Зосимова пустынь, вблизи которой в то время жил монах Геронтий, ставший первым духовным наставником юного Василия.

На всю дальнейшую судьбу этого молодого человека повлиял случай, произошедший с ним в 1850 году. Осенью 19-летний Василий со своей матерью отправились в Троице-Сергиеву лавру. Когда после службы юноша приложился к мощам преподобного Сергия, то ощутил необъяснимую радость. Василий почувствовал благословение Божие на иноческий путь и в тот же миг решил: если будет на то воля Божия, он поступит в обитель. Через год 20-летний юноша, получив благословение отца Геронтия и своих родителей, пришел в Троице-Сергиеву лавру. Вскоре сюда же пришел и отец Геронтий, приняв схиму с именем Григорий. Через месяц, осознав, что в этой обители он не найдет желанного уединения (ежедневно в лавру приходило множество богомольцев), Василий стал проситься в более уединенное место - Гефсиманский скит, расположенный в лесу Корбухе в трех верстах от лавры.

10 Тайны православных святых

Получив благословение своего наставника и разрешение наместника лавры, он отправился в скит, где получил послушание слесаря. Схимонах Григорий отдал Василия в послушание монаху отцу Даниилу. В 1854 году послушник Василий был пострижен в рясофор. Отец Василий очень расстроился, когда его перевели из основного Гефсиманского скита в Пещерное отделение того же скита. Дело в том, что Пещерное отделение жило по своему собственному уставу и являлось более открытым для посетителей. Уединение отца Василия, к которому он стремился, было нарушено. Живя в Пещерном отделении, он проводил все свое свободное время в лесу у отца Даниила, кроме того, посещал и своего первого наставника, схимонаха Григория. В одно из таких посещений Василий застал отца Григория на смертном одре. Наставник объявил ученику волю Божию: Василию необходимо было принять на себя подвиг старчества (в то время ему было всего 30 лет).

Старец завещал ему с любовью принимать всех приходящих и никому не отказывать в советах и наставлениях. Подвиг старчества Василий должен был принять после смерти обоих наставников. В заключение беседы схимонах Григорий сказал, что Василию по воле Божией предстоит основать женскую обитель недалеко от Москвы. «Обитель эта, - говорил старец, - должна послужить светочем для заблудших чад Православной Церкви. Сама Матерь Божия попечется об этом, укажет и место обители. Во имя Ея и должна быть освящена обитель».

Василий решил, что сие бремя превышает его возможности, и со слезами просил наставника выбрать кого-нибудь другого для этого подвига. Но старец был непреклонен: «Чадо, не моя воля есть на сие, но Божия воля да совершится над тобой. Не сетуй на тяжесть креста: тебе будет Господь помощник...»

Так получилось, что уже через год отец Василий приступил к основанию женской обители в Нижегородской губернии, в месте, указанном ему свыше. А уже через два года после смерти наставника он выполнил и второй завет старца.

По словам митрополита Филарета, Василий готовился «созидать обитель и руководить ею всегда». Но была еще и первая заповедь старца - «крест наставничества народного» (так именует этот подвиг Иверская летопись).

Когда отец Василий с последней надеждой умолял отца Даниила «снять с него это неудобоноси- мое бремя», у старца пошла горлом кровь, и он умер на руках своего ученика.

После этого свидетельства воли Божией отец Василий уже не мог сомневаться, что именно ему предстоит принять этот подвиг. В 1866 году он был пострижен в мантию с именем Варнава, (в переводе с древнегреческого это имя означает «сын утешения»).

В 1871 году отца Варнаву посвятили в сан иеромонаха, а через год братия избрала его народным духовником Пещерного отделения скита. В это же время отец Варнава впервые встретился со своим будущим любимым учеником.

Юноша по имени Захария (в будущем схиархиман- дрит Захария) подошел к порогу кельи Варнавы и встал позади большой толпы народа. Но обладавший даром прозорливости Варнава сказал: «Поди сюда, лаврский монах». В толпе не было ни одного лаврского монаха, но люди расступились, пропуская Варнаву, который подошел к юноше и подвел его к крыльцу. Захария в то время был послушником в Белобережской пустыни, но его наставник повелел поступить ему в лавру. Отец Варнава благословил юношу пребывать в лавре и принял его на духовное попечение. Он предсказал Захарию, что, несмотря на все гонения и лишения, он станет духовником всей лаврской братии и уйдет из лавры последним. Именно это и случилось впоследствии.

В 1905 году старца-утешителя посетил государь Николай II. О подробностях этого свидания практически ничего не известно, зато о многом говорит сам год этой встречи - 1905. Известно, что государю хотелось покаяться после Кровавого воскресенья, совершенного без его ведома.

Старец Варнава подтвердил уже известное царю пророчество преподобного Серафима о мученической кончине того царя, который прославит преподобного. Кроме того, отец Варнава благословил Николая II на принятие мученичества, укрепив в нем тем самым сознательную волю к несению своего креста, «когда будет угодно Господу сей крест возложить...»

Известно, что именно старец Варнава предсказал мученическую смерть будущему протоиерею отцу Илии Четверухину, когда он, будучи еще студентом, пришел просить благословения у старца поступить в духовную академию. Отец Варнава встретил его такими словами: «Милый ты мой подвижник, исповедник ты Божий». Исполнилось предсказание старца-утешителя: в 1932 году отец Илия принял мученический венец. Тогда 200 человек (в основном все были священники) большевики собрали и сожгли живыми, заперев в здании лагерного клуба в поселке Красная Вешера.

Старец Варнава известен тем, что предсказал будущее многих людей, а кроме того, он всегда говорил, как поступать в затруднительных случаях. Своим духовным детям он оставил много завещаний. Известно, что ученики жили по его заповедям и в 1930-1960 годах, когда отца Варнавы уже не было в живых и им не у кого было спросить совета. Эти пророческие назидания и указания, в свое время непонятные, впоследствии, после революции, помогали людям правильно жить, а иногда даже просто выживать. Свою смерть отец Варнава предчувствовал за несколько лет. В 1905 году он уже знал год и месяц своей кончины. 17 февраля (по старому стилю) 1906 года ста- рец приехал в Сергиево-Посадский дом призрения. В церкви он исповедовал начальницу, а после исповеди с крестом в руках вошел в алтарь, низко поклонился и уже не встал...

Старец-утешитель скончался в святом алтаре на глазах у людей и в то же время втайне от них.

В 1995 году Варнава был причислен к лику мест- ночтимых радонежских святых, мощи же его покоятся в Черниговском скиту - Пещерном отделении бывшего Гефсиманского скита при Троице-Сергиевой лавре.

…Не можем мы быть судьями ближнего, так как видим его только согрешающим, а не видим кающимся …

…Не опускайте церковных служб. Что делать? Иногда и не хочется идти или трудно рано встать к службе. Понудьте себя, за это-то и награда вам готовится от Господа…

Преподобный Варнава Гефсиманский

Б лагодать Святого Духа — Гнев — Крестное знамение – Молитва. Иисусова молитва — Монахам. Спасение в обители — Нестяжательность — Осуждение — Пост — Празднословие — Причащение — Россия — Скорби и искушения — Смирение и послушание — Упокоение усопших. Помощь новопреставленным — Храм Божий. Не опускайте церковных служб — Краткое жизнеописание старца

Преподобный Варнава Гефсиманский (1831-1906):

Благодать Святого Духа

Старайтесь стяжать благодать Святого Духа , потому что без благодати мертв есть человек, а стяжать ее надо молитвой теплой, со слезами горячими и умилением, кротким терпением и смирением и со страхом Божиим. Молитесь за творящих вам напасти и старайтесь всегда читать молитву Иисусову; весь ум ваш да будет в Боге, потому что как птице нельзя лететь без крыльев, так и человек не может приблизиться к Богу без молитвы. Андрей Христа ради юродивый видел инока, идущего и шепчущего молитву, из уст же его исходяще пламень и досязаше до Небеси Ангел же Божий идяше одесную его и имеяше в руце меч, имже отгоняше бесов.

Гнев

Солнце да не зайдет во гневе вашем (Еф.4, 26); аще и прилучится на кого разгневаться, сейчас же со смирением испросите взаимно прощения друг у друга, потому что Господь не принимает молитвы и ничего от гневающихся.

Крестное знамение

Крестное знамение

О необходимости всегда прибегать под защиту святого Креста и о силе крестного знамения отец Варнава в поучение сестрам приводил следующий рассказ.

Одна кроткая, смиренная девица проживала несколько лет в монастыре. Враг рода человеческого не оставил в покое эту добродетельную девицу, щедро одаренную от природы прекрасной наружностью. Один юноша, увлекшись ее красотой, упрашивал ее оставить монастырь и выйти в мир. Не получая ее согласия на это, он обратился за содействием к родному дяде инокини, который также желал, чтобы она оставила тихую обитель и возвратилась в мир. Но и после того девица осталась непреклонной в своем намерении до конца дней своих служить одному Господу. Она решилась жить в монастыре, мужественно побеждать врага, действовавшего через этих людей. Видя ее твердость, решился сатана на последнее средство к совращению ее с доброго пути. Явившись к инокине в образе дяди ее, он стал прямо-таки упрашивать ее возвратиться из монастыря в мир. Обольститель говорил, что она может получить спасение и в миру, как спаслись великие пророки, апостолы и некоторые святые жены. Юная девица смутилась, слыша такие доказательства правоты слов и убеждений мнимого дяди своего. Но не поколебалась она и при этом в своем намерении не оставлять обитель и, призывая на помощь Пресвятую Богородицу, оградила себя крестным знамением. Мгновенно с шумом исчез обольститель, не терпя силы крестного знамения, и девица увидела, что она одна. Тут бедная инокиня ясно познала, что совершилось с ней.

Молитва. Иисусова молитва

Каждое утро и вечер поверяйте свою совесть, уделяйте на это благое дело хотя по десять или пятнадцать минут ежедневно, и вы со временем получите от этого большую пользу. Встав утром, благодарите Господа за прошедшую ночь и просите, чтобы Господь помог и день провести безгрешно. Вечером молитесь со слезами и с сокрушенным сердцем умоляйте Господа о прощении ваших согрешений, молитесь усерднее за благотворителей вашей обители, которые, надеясь на молитвы ваши, ради Царствия Небесного не оставляют вас своими милостями, молитесь о своих сродниках, живых и умерших, и о всех православных христианах.

Каждое утро и вечер поверяйте свою совесть, уделяйте на это благое дело хотя по десять или пятнадцать минут ежедневно, и вы со временем получите от этого большую пользу. Встав утром, благодарите Господа за прошедшую ночь и просите, чтобы Господь помог и день провести безгрешно. Вечером молитесь со слезами и с сокрушенным сердцем умоляйте Господа о прощении ваших согрешений, молитесь усерднее за благотворителей вашей обители, которые, надеясь на молитвы ваши, ради Царствия Небесного не оставляют вас своими милостями, молитесь о своих сродниках, живых и умерших, и о всех православных христианах.

Иисусова молитва

Убеждая сестер стараться научиться молитве Иисусовой и денно и нощно прославлять Пречистую Богородицу, старец нередко приводит следующий замечательный рассказ. Из этого рассказа особенно ясно видно, как велика награда и сколько великих искушений представляется имеющим непрестанно в уме и сердце молитву Иисусову.

«Один благочестивый инок, — рассказывает старец, — старался научиться молитве Иисусовой и, наконец, после великих усилий приобрел себе этот дар непрестанного призывания всесильного имени Иисусова, коим всю жизнь нещадно поражал невидимых духов злобы. Не имея возможности лично приступить к подвижнику, лукавый враг поселил ненависть и злобу к нему в сердце другого брата-инока, который с той поры всячески старался повредить и досадить своему брату.

Стоя однажды в храме за утреней, этот брат взглянул в сторону ненавидимого им инока и увидел, что возле него стоит прекрасная Жена в черном одеянии инокини и плетет венок из цветов, которых подле Нее лежит весьма много. Берет Она девять роз белых и десятую пунцовую и вплетает их в венок. При возгласе иеродиакона: «Богородицу и Матерь Света в песнех возвеличим» — Жена вдруг поднялась на воздух и увенчала инока сплетенным венцом.

В ужасе брат этот пал на помост церковный. Затем, подошедши к иноку, увенчанному от руки Прекрасной Жены чудным венком, он падает на колена пред ним и умоляет открыть ему, чем он так благоугодил Богу и Царице Небесной, что заслужил такую награду от Нее. Благочестивый инок-молитвенник с удивлением и смирением отвечал, что ничего за собой доброго не знает, кроме навыка к безмолвному творению молитвы Иисусовой. Он молился постоянно так: девять раз произносил молитву Иисусову и десятый – песнь Богородице.

Понял тут брат, почему Прекрасная Инокиня вплетала в венок через каждые девять белых роз одну пунцовую. Умилился он душой и просил благочестивого инока принять его к себе в ученики».

Монахам. Спасение в обители

Монахам. Спасение в обители

На вопрос одной новоначальной сестры монастырской к старцу: «Скажи мне, отче, слово на пользу, как мне спастись?» — старец в ответ на сие сказал ей: «Если вступление твое в обитель, чадо мое, поистине только ради любви к Богу и спасения души, то сие соблюди: во-первых, постарайся понудить себя на все доброе, будь добра, благочестива, кротка, смиренна и приветлива со всеми; встретившись с сестрой, поклонись ей, испроси благословения; если что спросит, ответь со смирением, потом испроси прощения и молитв и уходи; походка чтобы была неспешная, скромная, глаза всегда имей опущенные вниз, представляй себе, что из земли взята, в землю и отидеши; свою совесть каждый вечер поверяй и очищай ее искренним покаянием, отнюдь никого не осуждай, не гневайся и никого не уничижай, на всех смотри одинаковыми глазами, с одинаковым сердечным расположением и в простоте сердца своего принимай всех как Самого Христа, всегда смотри только на свои недостатки, укоряй и уничижай себя ежедневно и считай себя хуже всех, — и будешь поистине жить с Богом!»

На ответ сестры, что это возможно лишь только совершенным подвижникам, старец отвечал: «Юность если имеет смирение, сего ей достаточно, ибо Бог ничего более не требует от юного, как только чистоты и смирения; ты же, чадо, подвизайся, содержи уста твои во многом молчании, будь медленна на беседу и скора на молитву, укоряй себя ежечасно, говори себе всегда так: «Знаешь ли, душа моя, что мы грехами превзошли и бесов, а доброго дела никакого не сделали, и горе нам будет, — какой ответ воздадим мы в День Судный?» Во все течение жизни твоей постарайся всегда содержать в себе молитву сию и с сокрушением сердца повторяй мысленно на всякое время: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешную!» и «Боже, очисти мя, грешную!» Повторяй в себе и эти слова: От тайных моих ичисти мя, и от чуждих пощади раба Твоего (Пс.18, 13-14). А посему, чадо, уповай всегда на помощь Божию, а себя всегда считай за безполезный прах – отсюда и последует исправление…

Итак, чадо мое! Понудь себя на все сие доброе, будь смиренна сердцем, дабы Дух Святый возжелал вселиться в тебя, и Он подаст тебе силу отвергнуть от себя всякое житейское попечение. Знай и то, что без борьбы и принуждения никому ничего не достается, а тем более душевное спасение, чего и должны мы всеми силами стараться достигать, тогда и будем истинные монахи не по одежде только, а по душе и сердцу. В чем да поможет тебе Бог!»…

Живя в обители, знайте, что она охраняет вас от многих соблазнов. Жизнь в монастыре удобно ведет ко спасению: тут непрестанно можно слышать Святое Евангелие, апостольские и святых отец поучения, а посему должны пребывать всегда в молитве; которые же допускают в этом леность, у тех закосневает сердце и доходит до неверия, и тяжко согрешают они пред Богом. Ибо и Спаситель говорит: бдите и молитеся, да не внидете в напасть (Мф.26, 41)…

Кто терпит много в здешней жизни, в особенности понапрасну , то, сестры, о, как близок к тому и с какой любовью смотрит на того Сам Подвигоположник Господь и Его Всепетая Матерь и как радуются о нем все святые Ангелы, и невидимо возлагают на того райский пресветлый венец, и приуготовляют нескончаемое вечное блаженство в Будущей Жизни! А как кратковременна здешняя жизнь! Как сон пройдет вся слава, все почести и богатство, а будущность наша бесконечна! Спасайтесь о Господе!..

Пустыня и уединение собирают добро, а соблазны мира расточают его. Ничем мы не грешим так, как языком, в уединении же убегаем того греха. Юным же наипаче должно держаться уединения, да не подадите и да не приимете соблазна. Полюбить же уединение вы тогда только можете, когда реже будете оставлять келью и когда будете принуждать себя к уединенной жизни; впоследствии, сестры, найдете в ней сладчайшее утешение. Очень похвально для инокини как можно реже выезжать в мир и даже совсем не желать этого. Как свято ваше тихое убежище, неужели возможно сменять его на суетный мир, где сама мудрость безсильна ? Оставьте суетное людям суетным, а вы занимайтесь тем, к чему вас Господь призвал, и тогда да ничто же не нарушит спокойствие вашего сердца и ваш душевный мир.

Нестяжательность

Не ропщите, сестры, и не падайте духом, если кому из вас придется потерпеть недостаток, скудость в чем-либо: нам, монахам, богатство вовсе не на пользу, это дело мирян, а мы иноки. Иначе должна быть и жизнь наша с миром; наше богатство, при помощи Божией, должно состоять в приобретении всех добродетелей и неуклонном исполнении Его святых заповедей. Господь знает, что нам нужно, то и посылает. Нестяжательность – это первая ступень ко спасению, будьте всем и малым довольны, о всем благодарите Бога, и Господь вас не оставит.

Осуждение

Убедительно просит старец сестер избегать в своих обычных разговорах всяких пересудов, укоров и иногда совершенно неправильных обвинений посторонних в чем-либо греховном. Мы часто поступаем в данном случае легкомысленно. Судить ближних не имеем власти, да и судить-то правильно весьма часто не можем.

«Один брат, — рассказывает батюшка сестрам, — живя в монастыре много лет, был невнимателен к обязанностям монашества: то к обедне опоздает, то утреню проспит… Все почитали его нерадивым. При кончине же его все с удивлением заметили какую-то необыкновенную радость, светившуюся на его лице, и спросили его:

«Один брат, — рассказывает батюшка сестрам, — живя в монастыре много лет, был невнимателен к обязанностям монашества: то к обедне опоздает, то утреню проспит… Все почитали его нерадивым. При кончине же его все с удивлением заметили какую-то необыкновенную радость, светившуюся на его лице, и спросили его:

— Что ты так весел? Разве тебе не страшно умирать? Ведь ты всегда жил в небрежении.

— Нет, не страшно, — отвечал он. – Со времени вступления моего в монастырь я никого не осуждал и ни на кого злобы не имел. Жил я все время с полной верой в слова Спасителя: не осуждай – и не будешь осужден, прощай – и будешь прощен. Теперь же я видел Ангелов Божиих, разорвавших рукописание грехов моих. Поэтому я радостно отхожу в вечность.

Из этого видно, поясняет старец, что не должно спешить с обвинением и тех, кто, по-видимому, действительно виноват, потому что всегда можно осудить невинного. И действительно, не можем мы быть судьями ближнего, так как видим его только согрешающим, а не видим кающимся. Каждая из сестер должна усиленно следить за собой, замечать и искоренять собственные погрешности и дурные наклонности. Тогда никто не станет судить ближнего – не только судить, а будет считать его гораздо даже лучшим себя.

Но если кто из вас, замечая свои грехи, внимательно следя за своими сокровенными мыслями, впадет в уныние и отчаяние, тогда вдвойне погрешит, ибо самая эта безнадежность есть величайший грех.

Итак, наша обязанность – быть терпеливыми в перенесении скорбей, всем довольными в жизни. Главное же – вы не должны давать какого-либо повода приразиться к нам темным духам. Это да будет вашим подвигом: не храните злобы на ближнего в своем сердце, как сказано: солнце да не зайдет во гневе вашем (Еф.4, 26). Обуздывайте язык свой, чтобы не говорить злого во гневе на ближнего. Сказанного слова не возвратишь, а оно, произнесенное во гневе, острее ножа поражает сердце ближнего …

Есть у вас привычка: соберется вместе вас несколько и начинаете судить, кто хорошо живет, кто плохо; старайтесь, сестры, Бога ради, я вас прошу, никого никогда не осуждать, вы видите только согрешающих, а покаяния их не видите, покаяние же чистосердечное есть второе крещение: как бы велик ни был грех, он после сокрушения и чистосердечного покаяния прощается, и этот человек делается чистым и приятным Богу. Не на начало смотрите, а на конец, что покажет.

Пост

На вопросы некоторых сестер, обращающихся к старцу за благословением употреблять в пищу мясо,

что им предписывается нередко врачами для излечения той или другой болезни, старец строго внушает сестрам отнюдь не следовать такому совету докторов.

На вопросы некоторых сестер, обращающихся к старцу за благословением употреблять в пищу мясо,

что им предписывается нередко врачами для излечения той или другой болезни, старец строго внушает сестрам отнюдь не следовать такому совету докторов.

— Батюшка! Да что же делать-то, когда совсем нет сил нести даже самые легкие послушания, — возражают ему некоторые страдалицы. – Ведь нам и самим тяжело подумать о мясной пище, да и так-то жить, не принося пользы для святой обители, отягощая собой лишь других, не хочется, болит об этом душа. Нам бы только поправить несколько свое здоровье, батюшка!

— Но мясной пищей вы, сестры, нисколько не поправите своего здоровья, если только еще его больше не расстроите. Здоровье – дар Божий . Но если оно по воле Божией отнято у нас, может быть для спасения душ наших, то следует ли нам нарушать правила иноческого жития, установленные святыми отцами? Следует заботиться о том, чтобы, укрепивши силы телесные, в то же время не расслабить сил душевных.

Нам, монахам, более должно заботиться о душе, нежели о здоровье и покое тела; должно стараться посильными трудами и терпением изыскивать путь ко спасению, а за скорби и различные лишения, ниспосланные от Бога, благодарить Его, потому что они – лествица на небо.

Мне самому, сестры, врачи советовали оставить на время постную пищу и есть мясную. Иначе, говорили они, я проживу не долее двух дней. Это было в первое время по вступлении моем в обитель, когда действительно я был почти в безнадежном состоянии.

Но, не получив согласия и благословения моих старцев на вкушение мяса, я отказался есть его и вот остался же жив.

Ведь Сама Матерь Божия, указывая одному иноку путь ко спасению, заповедала ему не вкушать мяса. Усердно просил этот инок Царицу Небесную указать ему этот желанный путь, и Она, Владычица, явившись ему, сказала: «Не ешь мяса, не пей вина, чаще молись Богу и будешь спасен».

Итак, сестры, еще раз повторяю вам: не думайте вы получить себе здоровье только от питания себя мясом, ибо без воли Божией не поможет вам и мясо, а пожалуй, и повредит еще. Поэтому убедительно прошу вас, сестры, всегда и во всем полагайтесь на волю Божию, а не на свой человеческий разум, советующий вам, как и в сем случае, нарушением постановлений Святой Церкви принести себе якобы некоторую пользу. Святой апостол говорит: Когда я немощен, тогда силен» ; также сказано, что сила Божия в немощи совершается (2 Кор.12, 9).

Празднословие

Берегитесь, сестры, почасту оставлять кельи ваши и ходить без крайней нужды к другим сестрам, хотя и будете кем призываемы, дабы не согрешить празднословием, памятуя, что за каждое праздное слово мы воздадим Богу ответ; аще себя не понимаем, то можем ли рассуждать или учить других ? Лучше нам претерпеть временную скуку, чем за наше нерадение впоследствии терпеть нескончаемую вечную муку, от чего да избавит вас Господь. Помни последняя твоя – исход и Страшный Суд, — вовеки не согрешишь.

Причащение

Также, сестры, советую вам во все святые посты, а также аще приключится какая болезнь, как можно чаще с верой, с умилением и сокрушением сердца приобщаться Святых Тайн, потому что приобщение Тела и Крови Христовой отгоняет все искушения, просвещает сердце и соединяет дух со Христом, оно есть исцеление души и тела.

Россия

Но когда уже невмоготу станет терпеть, то тогда наступит освобождение. И настанет время расцвета. Храмы опять начнут воздвигаться. Перед концом будет расцвет.

Скорби и искушения

…Без скорбей и искушений невозможно нам и спасение . Велико искушение – тут-то и борьба: проси помощи у Подвигоположника Господа, от Которого великая награда готовится потерпевшим искушение.

Смирение и послушание

Старайтесь стяжать смирение и послушание

. Помните, что Сам Господь говорит нам: На кого воззрю, токмо на кроткаго и молчаливаго и трепещущаго словес Моих

(Ис.66, 2). Смиренный всецело предает себя воле Божией

, ничем не гордится,

всякий успех в деле приписывает не своим способностям, а Благости Божией, ни в чем не доверяет своему разумению, во всем безпрекословно следует повелению настоятельницы или рассуждению своего отца духовного…

Старайтесь стяжать смирение и послушание

. Помните, что Сам Господь говорит нам: На кого воззрю, токмо на кроткаго и молчаливаго и трепещущаго словес Моих

(Ис.66, 2). Смиренный всецело предает себя воле Божией

, ничем не гордится,

всякий успех в деле приписывает не своим способностям, а Благости Божией, ни в чем не доверяет своему разумению, во всем безпрекословно следует повелению настоятельницы или рассуждению своего отца духовного…

Сестры, будьте готовы отвечать на всякое слово, которое услышите: прости меня; этим стяжете смирение, которое разрушает все козни врага.

На вопрос сестры: «Каким образом легче побеждать всякое искушение вражие?» — старец отвечал: «Победа вражескому искушению состоит в молчании, смирении и преданности себя воле Божией ; все дела смиренномудрого благоугодны Богу и похвальны пред святыми Ангелами Его, грозны же и страшны бесам».

Сестры! Постарайтесь приобрести смирение нелицемерное в душе и сердце вашем, считая всегда себя самой последнейшею из всех и грешнейшею пред Богом, помня то, что лучше грешник смирен пред Богом, нежели праведник горделив . Имейте послушание безропотное и строго наблюдайте, дабы не исполнять своей воли и желаний, да будет вам известно, что с нашей волей часто соединяется и воля врага душ наших – диавола, а потому без совета и спроса старших ничего не делайте.

Упокоение усопших. Помощь новопреставленным

За новопреставленных молитесь , сестры, усерднее; по разлучении души от тела каждая душа очень нуждается в молитве, и с усердием возносимые за новопреставленных молитвы много помогают и делают утешительного и отрадного каждой душе; а я вам замечу, сестры, что у вас молитва за усопших охладевает; вот вам мое завещание – по двенадцать поклонов каждое утро и вечер за усопших .

Храм Божий. Не опускайте церковных служб

Храм Божий. Не опускайте церковных служб

…Прошу вас, не опускайте церковных служб . Что делать? Иногда и не хочется идти или трудно рано встать к службе. Понудьте себя, за это-то и награда вам готовится от Господа. Неопустительное присутствие при богослужениях со вниманием и усердной молитвой будет возгревать в вас любовь к Богу и тщательному исполнению Его святых заповедей. Свободное от богослужений и от послушаний время, советую и даже с усердием прошу, не проводите праздно, более читайте душеспасительные книги, делайте из них выписки для большей памяти, удаляйтесь, как можно, от разговоров о мирском, шуток и смеха.

При первом ударе в колокол спешите в церковь. Пришедши, встав на своем обычном месте, помолясь, испроси у предстоящих благословения; встав прямо, не переступай с ноги на ногу, глаза и руки имей опущенные вниз, не смотри по сторонам, не разговаривай и отнюдь не смейся, тщательно блюдись, чтобы мысли не рассеивались чем-либо посторонним, помни, что место сие есть свято, храм Божий – рай земной, и устремляй ум свой горе к Богу, из глубины души взывай к Нему: «Боже, очисти мя, грешную!» или «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешную». Со вниманием слушай поемое и читаемое, и тогда Господь не оставит вас, согреет Своей Благодатью сердца ваши к тщательному исполнению Его святых заповедей.

Краткое жизнеописание старца

Краткое жизнеописание старца

Еще при жизни преподобный Варнава был назван «старцем-утешителем». К месту его подвигов – Гефсиманскому скиту при Троице-Сергиевой Лавре – стекались паломники со всей Руси. Невозможно пересказать случаи прозорливости преподобного Варнавы. Многим старец предсказал их будущую жизнь и заповедал, как им поступать в затруднительных случаях, когда они не смогут уже приезжать и спросить его лично – его не будет в живых. Эти пророческие указания и назидания, в свое время часто непонятные, впоследствии, после революции, в годы гонений, помогали людям жить и спасаться, когда мудрого руководителя в духовной жизни найти стало трудно.

Служение преподобного Варнавы Иверской Выксунской обители было для него подобно служению преподобного Серафима Саровского Дивеевской обители. Основав эту обитель в 1863 году, старец никогда не переставал заботиться о сестрах, ввел в ней строгий устав, духовно окормлял сестер в своих многочисленных письмах. Шесть-семь раз в году преподобный Варнава приезжал в обитель и в устных беседах, которые и приводятся ниже, показывал себя истинным окормителем своей огромной духовной семьи.

По книге: «Беседы великих русских старцев о Православной вере,

спасении души и различных вопросах духовной жизни».

Издательство ЗАО «Тираж-51», 2004г.

Гефсиманско-Черниговский скит

При Свято-Троицкой Сергиевой лавре. 1. Введение.

2. Гефсиманский скит.

4. Заключение. Молитва старца иеромонаха Варнавы.

3. О старцах Гефсиманского скита и его пещерного отделения.

Колокольня Гефсиманско-Черниговского скита.

Необходимо сказать о первых насельниках Гефсиманского скита: скитоначальнике игумене Анатолии (впоследствии схиигумен Алексий) и его духовных друзьях - иеросхимонахе Израиле, иеросхпмонахе Иларионе и иеромонахе Александре.

Все трое происходили из Молдавии и принадлежали к молдавскому старообрядчеству, хранившему как го большинство старообрядцев, букву православного устава и дух ревности о православном древнерусском обряде и добродетельном житии. Однако их делание не ограничивалось буквой устава; руководствуясь «Добротолюбием» (в переводе преподобного Паисия Величковского), они проходили науку умного делания, почти забытую в это время в православном монашестве в России.

В это время (начало их обращения в Православие относится к 1836-1839 гг.) даже лучшие старообрядцы занимались главным образом спорами об обрядовых разностях; умная молитва и в их среде была забыта. Поэтому те иноки, о которых идет речь,- их имена в старообрядческом монашестве Анатолии, Иоанн и Гедеон,- вынуждены были прятать «Добротолюбие» от своих единоверцев; на собрания же старообрядческие они никогда не ходили, а внимали себе.

Их искреннее, сердечное обращение к Святой Православной Церкви совершилось отчасти под влиянием инока Парфения, также выходца из старообрядческой: среды, автора знаменитых «Странствований инока Парфения» («Сказание о странствии и путешествии по России, Молдавии и Турции»), отчасти под влиянием чтения святоотеческих книг; среди них следует назвать одну своеобразную хрестоматию из святых Отцов, составленную о. Парфением: «О непоколебимости Церкви и о неоскудении священства и о всех церковных Таинствах». Как свидетельствовал впоследствии о. Гедеон (будущий православный иеросхимонах Иларион), эти речения святых Отцов о Церкви и священстве он читал и раньше, но они не доходили до сердца, не растопляли «окамененного нечувствия» его. Недаром, обратившись, о. Гедеон сравнивал себя с Апостолом Павлом: тот был тоже вначале великий ревнитель буквы закона иудейского; но когда Господь Иисус Христос коснулся Своей благодатию его сердца, то он не только уверовал во Христа, но и всю жизнь страдал за святое имя Его. «Такожде и я до сего часа был раскольник и великий ревнитель по расколе, и всегда был готов пострадать за раскол и даже душу свою положить; но ныне, вдруг Господь мой Иисус Христос Своей благодатию коснулся моего сердца и растопил его паче воску и снял с него покрывало раскола и почувствовал я в себе перемену. Теперь отверзлись мои душевные очи; и ясно увидел Я: истинный свет в Писании, и ясно увидел Святую Восточную Христову Церковь, паче солнца сияющую в своем древнем благочестии, со всем священным чином, основанную на твердом и непоколебимом Камени, Иисусе Христе, существующую и доныне у четырех Восточных Вселенских Патриархов и во всей Греции; такожде она сияет, паче солнца, и в нашем отечестве, в России, и здесь у нас в Молдавии».

Вскоре о. Гедеон уже без труда склонил своих духовных друзей о. Анатолия, о. Иоанна (давно уже в сердце расположенного к Православной Греко-Российской Церкви) и их общего учителя о. Феодосия с его учениками обратиться из раскола к Православной Церкви.

Наконец, в пасхальные дни 1839 года они решились оставить свое место в Молдавии, где «только лет подвизались, присоединиться к Православной Церкви уже и делом, а потом предполагали переехать в Россию. Промысл Божий указал каждому из них место будущего-подвига, которым им предстояло послужить Русской Православной Церкви. По решению» Вениамина, митрополита Молдавского, они семь дней.готовились к переходу в Православие постом и молитвой, с ежедневным прочтением огласительных молитв; после чего они должны были проклясть все ереси и расколы; и, наконец, их присоединили к Православной Церкви - кого полным крещением (крещенных беглыми попами), кого миропомазанием (крещенных православными мирянами) затем их причастили св. Христовых Тайн. Бывший о. Гедеон был вскоре пострижен в мантию с именем Макария, (в честь преп. Макария Египетского); а остальные числились еще послушниками.

Четверо из новообращенных отправились в Россию и поместились было в единоверческом монастыре на реке Иргизе (Саратовской губернии). Двое оставались еще в Молдавии, в православном монастыре. Но Господь приуготовил им новое служение; и в начале 1843 года эти двое - монахи Макарий (бывший Гедеон) и Александр приехали в Москву и обратились за помощью к Митрополиту Московскому Филарету. Он им обрадовался; поместил их обоих в Вифанском монастыре близ Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, а по открытии жительства в Гефсиманском скиту 28 сентября 1844 года - определил их быть первыми насельниками Скита. В марте 1845 года оба старца были посвящены в иеродиаконы, а о. Макарий 25 марта 1845 года (в праздник Благовещения) был рукоположен во иеромонаха, с назначением управлять Гефсиманским скитом в звании благочинного. Только тогда стали поступать и другие (немногочисленные) насельники в Гефсиманский скит.

Вскоре же старцы, отягощаясь заботами о внешнем благоустройстве Скита, стали просить наместника Лавры о. Антония позволить им переселиться в лес и жить анахоретами в полном уединении. Но Митрополит Филарет им не позволил: «Неправо было бы разбежаться в лес и ослабить благоустройство в Доме Пресвятыя Богородицы». Но все же в феврале следующего 1848 года о. Макарий уволился от должности благочинного и переселился в уединенную келию в лесу (субботу и воскресенье он обязан был проводить в Скиту, а также отправлять чреду священнослужения). 9 октября того же 1848 года он был пострижен в схиму с именем Илариона (в честь преп. Илариона Великого).

В том же 1848 году прибыл с Иргиза (из единоверческого монастыря) их старый друг по Молдавии о. Иоанн и также поселился в Гефсиманском скиту (к тому времени он был уже посвящен во иеромонаха). Наконец, трое молдавских друзей призвали к себе и четвертого, иеромонаха Анатолия, бывшего в то время на Иргизе казначеем. Тот немедленно подал прошение и вскоре был переведен в Гефсиманский скит. Через 3 месяца по приезде он был сделан и скитоначальником Скита

Так четверо духовных друзей, о. Иларион, о. Иоанн; о. Александр и о. Анатолий обрели себе новое пристанище на Московской земле, где им предстояло положить твердое основание монашества, на котором и возросла впоследствии большая и цветущая обитель, ставшая: духовной колыбелью московского старчества. Из четырех друзей наиболее отличался вниманием: себе и даром духовного рассуждения иеромонах Александр. Он советами и собственным примером всегда держал братию на спасительном среднем пути. Так, он никогда не налагал на себя особых подвигов, но и не позволял малейшего послабления. Каждую службу посещал неопустительно, притом приходил за полчаса и уходил последним. Никогда не имел съестного в келлии, но на трапезу ходил, и к обеду и к ужину, так как сейчас же после ужина читалось вечернее Правило е поклонами; но никогда не ходил ни на какие званые обеды. Не стремился к особенному уединению или удалению от всех (как это делали многие в Скиту), но настолько» умел избегать ненужных разговоров, что братия боялась и сойтись возле его келлии, или старались скорее разойтись. О. Александр явился однажды во сне одной благочестивой женщине, Анне Михайловне Прохоровой, и предсказал ей разрешение от многолетнего неплодства - рождение двух сыновей; так и случилось. Скончался о. Александр в 1870 году, первым из своих собратьев.

Другой из молдавских старцев, иеросхимонах Иларион, многие годы жил анахоретом - то в лесу за скитскими Пещерами, то невдалеке от пустыни Параклит - всегда в землянке или мазанке; только в 1867 году он окончательно поселился в Скиту. Будучи особенно начитан в святоотеческих творениях, он мог руководствовать и других в чтении святых Отцов; но так как он отличался прямотой и склонностью к обличению, немногие могли выдержать общение с ним и поэтому пользовались более примером его жизни, чем назиданием. Скончался он в 1878 году.

Иного характера был о. Иоанн, в схиме (с 1859 г.) - Израиль. Будучи начитан в святых Отцах не менее о. Илариона, он отличался особенной простотой и любовью ко всем и даже был общителен. Беседа его, сказано в кратком жизнеописании, «была сердечная и потому действительная». Но, будучи слабого здоровья, он принимал мало; вдобавок, за 7 лет до кончины он совершенно ослеп. Скончался о. Израиль в 1878 году.

Дольше своих собратьев прожил строитель, затем игумен Гефсиманского скита о. Анатолий. Он отличался любовью к хозяйству и монастырскому порядку и чину - церковному, трапезному, хозяйственному; и ученикам своим он завещал усердно трудиться на послушаниях, кому какие даны.

Его заботами в Скиту были построены две каменные церкви - трапезная и больничная,- братские келлии, здания Пещерного отделения, хозяйственная ферма, подворье в Москве (часовня у Ильинских ворот), дом близ Сухаревой башни в Москве и многое другое. Он обладал редким сочетанием хозяйственных способностей и даром управления и руководства на пути спасения.

Он управлял Скитом 30 лет - с 1849 по 1879 годы. В 1879 году он по старости и болезни уволился на покой и до конца жизни остался в Скиту. Во время предсмертной болезни получил разрешение облечься в схиму. Накануне кончины, после соборования, простился с братией. Во время болезни был неоднократно причащаем и в самый день кончины удостоился принятия Святых Христовых Тайн, после чего мирно почил о Господе, в 4 часа пополудни, 6 мая 1882 г. Все четверо были погребены рядом, как и жили всю жизнь в духовном единении и любви.

Итак, становление жизни Гефсиманского скита произошло на четырех «живых камнях» - четырех подвижниках благочестия: иеромонахе Александре, иеросхимонахах Израиле и Иларионе и схиигумене Алексии. Они привили к жизни Скита дух строго уставного и нравственного благочестия, трудолюбия и простоты. В полевых работах в Скиту (а Гефсиманский скит вел образцовое хозяйство) непременно принимали участие скитоначальник и вся старшая братия. Простота монашеского обихода была такова, что, по свидетельству очевидцев, даже в храме золото и серебро не употреблялись - только дерево; святые чаши и дискосы были деревянными или стеклянными. В духе этой простоты, уставной строгости и требовательности воспитывались все насельники Гефсиманского скита.

Несколько иного духа был народный старец Пещер - Христа ради юродивый Филиппушка (в будущем схимонах Филипп (t 1868), основатель Боголюбовской Киновии невдалеке от Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.

Будучи родом из крепостных крестьян Владимирской губернии, он в 1837 году ушел навсегда из родного села и стал странником. Как он почувствовал Божие мановение на принятие тяжелого подвига Христа ради юродства, остается неизвестным. Но впоследствии, когда его арестовывали («забирали») за «бесписьменность», он всегда отвечал: «От смертного царя мертвых слов (так он называл документы - ред.) у меня нет; а от Живого Царя живые глаголы - есть».

Несомненно, Филиппушка получил «живой глагол» от Господа - призвание на особый подвиг во Христе. Филиппушка исходил всю европейскую Россию, но время от времени возвращался в «первопрестольную». Там его и запомнили: ходил он с «посошком» - тяжелой палкой в 8 кг, с голубем наверху; зиму и лето ходил босой. К обедне ходил в Кремлевские соборы; и когда его останавливали: куда, мол, ты? - отвечал: «Иду к Царю на обед», разумея Божественную Трапезу.

Видали Филиппушку и в Охотном ряду; по Божьему указанию, выбирал он торговца (конечно, человека богобоязненного) и раздавал у него с лотка пироги и булки нищим - «богатым купцам», как он их называл. И таково было к нему уважение благочестивого московского купечества, что ни один из таких невольных благотворителей не противился Божьему человеку; а в конце дня непременно находился уже вольный благотворитель, который и платил за весь лоток.

Так подвизался Филиппушка 10 лет; московское население его уважало и всякий раз радовалось его приходу; говорили, что «его устами слова с неба идут»- народное понимание и определение старчества. О нем слышал не раз и Московский Митрополит Филарет, почитавший Божьих людей. И вот в 1847 году состоялась их встреча.

Содержание их первого продолжительного разговора осталось неизвестным; но после этого Филипп отправился (конечно, пешком) в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру и объявил наместнику Лавры о. Антонию, что «белый ангел» (т. е. митрополит) его прислал. Но в Лавре Филиппушка прожил всего один месяц и ушел. Перешел в Гефсиманский скит - опять ушел. Поселившись в заброшенной сторожке за прудом Гефсиманского скита, он, как сказано, испросил позволения выкопать «погребок». Ему дали в помощь двух послушников; но когда выяснилось, что они копают Пещеры наподобие Киевских, наместник Лавры Антоний послал запрос к Митрополиту Филарету. Разрешение Филарета последовало незамедлительно: «Бог да благословит ищущих Его в темноте пещерной».

Для вечерней молитвы Филиппушка составил особый чин: «Полунощница с Аллилуйя». Пещерники пели 12 избранных пустынными Отцами псалмов, но к каждому стиху прибавляли трижды Аллилуйя. К этому присоединили Полунощницу и конец Утрени; начиная с 8-й пророческой песни. Этот-то чин (сохранявшийся в Пещерах до их закрытия) и стал называться «Полунощницей с Аллилуиа». Когда и это новое богослужение (нигде до тех пор не существовавшее) было представлено на рассмотрение Митр. Филарета, последний был не совсем доволен, но разрешил продолжать, как начали. Жизнь в Пещерах проходила иначе, чем в Скиту: «небесные глаголы» от Святого Духа Утешителя произносились рабом Божиим Филиппушкой, не имевшим никакой начальнической власти, а только авторитет Божьего человека. Так, однажды два инока, Митрофан и Андрей, во время вечернего богослужения увидели, как Ангел пронес над их головами венцы. Они сказали о том Филиппу; тот молча выслушал и ответил одно слово: «Молитесь». А на следующий день этих иноков задавило обвалом. Наместник Лавры стал опасаться, что теперь Пещерное отделение Скита разойдется; но вышло напротив: иноки стали стекаться в Пещерную обитель, ибо уверились в духовной прочности того, что основано на больших трудах, да еще на крови.

Четыре года продолжалась пещерная жизнь иноков, пока противление Господу не вошло в силу. Старшая братия Гефсиманского скита, не чуждая духу законничества (вспомним ее основание), давно уже высказывала недовольство по поводу духовной свободы Пещерного отделения, которое стремились представить младшим (оно и было таковым по времени, но не по духу) и непокорствующим. Но это внешнее противление до времени не.нарушало внутреннего мира пещерников. Но потом он был нарушен.

На имя наместника Лавры архим. Антония стали поступать анонимные доносы на Филиппушку; притом, по всему было видно, что от одного из его братии - насельников Пещер. Наконец, Антоний вызвал Филиппушку для объяснений. Но раб Божий ничего не объяснил, а: просто ушел из Пещер, и первое время стал жить в Лавре. На вопросы же лаврской братии, почему он ушел из Пещер, он всякий раз отвечал: «С землей поссорился, с унылой разбранился».

Конечно, уныние и недоверие к человеку Божьему смутило того несчастного. Вскоре по уходе Филиппа он был Богом наказан. Случилось так, что он травил мышьяком крыс, которые мешали ему молиться. И от начинил белую булку мышьяком, а другую, такую же, припас себе на вечер; и спутал - съел отравленную булку. Когда же он почувствовал, что отравился и что конец его близок, он покаялся перед всей братией и признался, что доносы на Филиппа писал - он.

После ухода Филиппушки из Пещер изменилась жизнь пещерной братии. Были выстроены деревянные келлии уже на поверхности земли, и братия перебралась, туда. В Пещеры спускались только на молитву. 27 сентября 1851 г., накануне дня основания Скита - 28 сентября, была освящена в Пещерах церковь во имя Архангела Божия Михаила.

Но Пещеры не остались пустовать. В 1863 году там поселился иеромонах Агапит, будущий иеросхимонах: Александр (t 1882), пришедший из Оптиной пустыни. Он привнес в пещерное братство делание откровения помыслов. Вначале он поступил в пещерную обитель, а затем, с разрешения Митрополита Филарета (к которому всякий раз обращался за советом наместник Лавры архимандрит Антоний), затворился в пещерной келлии и пробыл там 10 лет; вышел же он оттуда лишь по послушанию новому наместнику Лавры Леониду (Кавелину; t 1891).

Иеросхимонах Александр никогда не имел многих: учеников -2-3, не более. Но ко всей пещерной братии он прививал дух смирения; учил самоуничижению и скрыванию духовных даров. Так, на вопрос: как живете, батюшка? - он обыкновенно отвечал: «Что мне не жить? Как свиния - наестся, напьется, лежит и хрюкает». Или, однажды, к нему стал проситься для беседы какой-то приезжий интеллигент, видимо, знакомый с различными религиозно-философскими учениями Запада; но келейник о. Александра этих тонкостей не понимал, и ему пришлось сказать, что приезжий «знает много языков».- «Ну, а мы-то с тобой и на одном языке не умеем разговаривать,- отвечал о. Александр,- скажи ему, не принимаю».

Но при действительной нужде в слове утешения и назидания одна беседа старца иеросхимонаха Александра могла удержать человека от самоубийства, как было с одним офицером, который с непонятной настойчивостью требовал приема о. Александра. Когда же этот офицер вышел умиренный, то у входа в келлию келейники нашли написанные на снегу слова: «Господи, помоги мне, я погибаю». И вот, по Промыслу Божию, этот человек был встречен и утешен.

Так постепенно в духовную сокровищницу Гефсиманского скита собирались благодатные плоды духовного делания иноков. В этом делании воспитывали новоначальных. Когда же духовная почва Гефсиманского скита была взрыхлена и удобрена трудами подвизавшихся в нем, то на ней произрос духовный цвет, благоухание которого распространилось на всю Россию. Это был старец-утешитель Варнава.

Старец Варнава (в миру Василий Ильич Меркулов) родился в 1831 г. в селе Прудищах Тульской губернии в благочестивой семье крепостных крестьян. В 1840 г. семья Меркуловых перешла в село Нару Фоминскую (ныне г. Нарофоминск) Московской губернии. С самого отрочества он находился под духовным руководством старца Геронтия, жившего анахоретом близ Наро-Фоминской Троицкой Одигитриевской пустыни. С 20-ти лет, по благословению своего духовного отца, Василий вступил на иноческий путь и был принят в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру, куда вскоре пришел и его духовник о. Терентий. Но уже через месяц послушник Василий пожелал перейти в более уединенное место и по Промыслу Божию поступил в Гефсиманский скит. Его духовный отец определил его в послушание монаху о. Даниилу, жившему анахоретом близ Гефсиманского скита в лесу.

Икона Старца Варнавы.

Первые 8 лет Василий прожил в Гефсиманском скиту, где был пострижен в рясофор, а затем в 1859 году был переведен в Пещерное отделение, где получил послушание водить богомольцев по Пещерам. В конце 1861 года, когда Василию было всего 30 лет, старец его, о. Геронтий (в схиме Григорий) открыл ему волю Божию: Василию предстояло принять на себя подвиг старчества и «служить с любовью страждущему человечеству». Потом он подал своему послушнику две просфоры со словами: «Сим питай алчущих, словом и хлебом, тако хощет Бог». Василий со слезами молил своего старца не возлагать на него этого неудобоносимого бремени. Но схимник Григорий благословил своего послушника идти назад в Скит. На следующий день Василий узнал, что старца его разбил паралич, он лишился языка и через два дня, 2 января 1862 г. тихо скончался (в день памяти преп. Серафима Саровского).

Так, первый духовный руководитель Василия унес с собой.в могилу свое старческое благословение. Но у Василия оставалась еще надежда испросить разрешение ют этого бремени у второго своего старца, о. Даниила. И он на исповеди открыл ему свое горе. Но в ответ получил новое уверение в том, что по воле Божией о. Григорий возложил на него этот «крест наставничества народного», и его необходимо принять. О. Даниил указал и срок - после его смерти. И вот, в 1865 году о. Даниил снова напомнил ему о подвиге старчества; и когда Василий (уже к тому времени почитаемый в народе за духовную мудрость и дар совета) стал со слезами молить -старца снять с него это бремя, у о. Даниила пошла горлом кровь, и он скончался на руках у своего послушника. После этого о. Василий уже не мог сомневаться и принял возложенный на него крест.

Год спустя, в 1866 году Василий был пострижен, в мантию с именем Варнава (в переводе с древнееврейского «Варнава» значит сын утешения), в честь св. Апостола Варнавы (память 11 (24) июня). С этого времени фактически началось старчествование о. Варнавы. Господь отметил его даром прозорливости и исцелений от недугов душевных и телесных. Народ стал сходиться к нему отовсюду, и он никому не отказывал в помощи и назидании.

Хотя почитание старца Варнавы народом было всем известно, но только спустя пять лет, в 1871 году он был посвящен в сан иеродиакона, а еще полгода спустя, 20 января 1872 года - во иеромонаха. Еще через год, 20 января 1873 г. он был избран братией и утвержден наместником Лавры архим. Антонием народным духовником Пещерной обители; вскоре он был утвержден и братским духовником Пещер, и только в 1890 году его утвердили и духовником старцев Гефсиманского скита.

Итак, с 20 января (в день памяти преп. Евфимия Великого) 1873 г. старческое служение стало и церковным послушанием о. Варнавы. «Старец-утешитель» стало его именем, известным на всю Россию. Старей, принимал в день не менее 500 человек (иногда по 1000) и каждому подавал душеспасительный совет и прозорливо указывал путь ко спасению.

Старец скончался 17 февраля (2 марта) 1906 г., подвизался же в старческом служении 33 года (всего же он прожил в Пещерах 47 лет), и за это время ни одного дня не прошло, чтобы он не принимал страждущих. Даже в дороге, на вокзале он был окружен толпой народа. Как-то одна из духовных дочерей вслух посетовала, что многие из собравшихся не смогли получить его> благословение. «Что ты, дочка,- отвечал старец,- ведь где бы человек ни стоял, Господь открывает мне его нужды, и я молю обо всех Господа; а с радостью ко мне и не ходят». Все приходящие назывались у старца, «сынки» и «дочки» и никогда никто не назывался на «Вы» - всегда на «ты». Среди «сынков» был, например, обер-прокурор Святейшего Синода В. К. Саблер и, наконец, Император Николай II, пришедший с покаянием к старцу в начале 1905 года. О содержании беседы Императора со старцем Варнавой точных сведений нет. Достоверно известно лишь, что именно в этот год Николай II получил благословение на принятие мученического конца, когда Господу угодно будет этот крест на; Него возложить

Старец Варнава многим предсказывал будущие гонения на веру - иным прикровенно, иным совсем ясно, он давал прямые и точные указания, как им жить в 20-е, 30-е, 40-е, 50-е и последующие годы. Предсказывал старец Варнава и грядущее возрождение Русской Православной Церкви и святую жизнь во Христе: «Преследования против веры будут постоянно увеличиваться. Неслыханные доныне горе и мрак охватят все и вся, и храмы будут закрыты. Но когда уже невмоготу станет терпеть, то наступит освобождение. И настанет время расцвета. Храмы опять начнут воздвигаться. Перед концом будет расцвет».

Служение старца увенчалось блаженной кончиной в св. алтаре перед св. Престолом. Так он прикровенно предсказывал сам: «Вот тот свят, кто до последней, минуты нес служение свое, а потом вошел в алтарь и предал дух Господу». Так и совершилось: в этот день 17 февраля 1906 г. (в пятницу на первой неделе Великого поста) он с раннего утра принимал народ, исповедовал в соборе Черниговской Божией Матери («принял человек 500, да 400 еще дожидаются», говорил старец), наконец, поехал в Сергиево-Посадский дом призрения исповедовать начальницу его Е. И. Гончарову и ее помощницу. Исповедовав начальницу и преподав благословение и назидание, как нести нелегкое дело управления приютом, он со крестом в руке вошел в алтарь домовой церкви приюта в честь Успения Богородицы, преклонил колена перед св. Престолом и скончался.

Он жил во славу Божию

И умер со Христом,

Склонясь главой к Престолу Божию

С молитвой и крестом.

Предание о посмертном молитвенном предстательстве и чудотворной помощи старца Варнавы далеко не полно. Приведем один из записанных случаев.

Одна женщина, из-под Брянска родом, страдала припадками беснования. Родные мучились с нею, но ничем нельзя было помочь. Мать много раз советовала ей съездить «к Черниговской» к старцу Варнаве, но ее при одном его имени начинала бить дрожь и она кричала: «Когда помрет - пойду, а теперь - нет!» Так и совершилось.

В начале апреля 1906 года, уже после кончины старца Варнавы, эта женщина оказалась в Черниговском монастыре (так стали звать Пещерное отделение Гефсиманского скита, где пребывала чудотворная Черниговская икона). Во время Всенощной при пении Хвалите имя Господне она стала кричать и биться и наконец выбежала из храма. Но на утро все же пришла на раннюю Литургию. При пении Херувимской она впала в; исступление, даже неистовство; какой-то незнакомой ей женщине укусила до крови палец. Наконец, выбежала, из собора Черниговской Божией Матери; ее поймали № привели в пещерный храм, где пребывала чудотворная икона. Ей налили в ложечку масла от лампады с чудотворной иконы, но она перекусила пополам серебряную ложку. Ее хотели подвести к самой чудотворной иконе, но она откусила от иконы кусок серебряной кованой ризы (между большим и указательным перстами иконы). После этого она впала в полное бесчувствие и лежала как бы без памяти.

После Литургии кто-то посоветовал поднести ее к могилке старца Варнавы, похороненного в пещерной. Иверской часовне (с иконой Иверской Божией Матери). Так и поступили. И вот, когда возгласил служащий иеромонах «Во блаженном успении вечный покой подаждь Господи усопшему рабу Твоему старцу иеромонаху Варнаве»,- эта женщина вдруг вскочила. Ее хотели снова схватить, но она спокойно отвечала: «Не надо - Я теперь буду молиться». Она встала на колени и до конца панихиды все плакала и повторяла: «Мне теперь дюже легко». Потом она встала, выпила масла от лампады с гроба старца Варнавы, масла из. лампады с Черниговской иконы Божией Матери (при этом ей показали кусок серебра от ризы, ею откусанный) и рассказала, что когда она лежала без движения, к ней подошел небольшого роста седой монах и так ласково-ласково на нее смотрел. Одна из присутствующих женщин вынула карточку старца Варнавы и показала ей; та немедленно опознала его -«тот самый». В тот же день эта женщина исповедалась и наутро причастилась Святых Христовых Тайн. Но не уехала из Пещер, а осталась в гостинице при Пещерном отделении еще на две недели. Тогда она снова исповедалась и причастилась и уже не вернулась домой, а поступила послушницей в основанный старцем Варнавой Иверский Выксунский женский монастырь в Нижегородской епархии.

С тех пор чудеса на могиле старца Варнавы совершались постоянно. Как только у кого тяжелая болезнь и доктор бессилен, или неприятности по службе или на полях засуха - дают телеграмму преданному келейнику старца Варнавы о. Порфирию, чтобы отслужил панихиду на могилке старца Варнавы. И/ дело исправляется: люди выздоравливают, неприятности так или иначе улаживаются, и дождь проливается на поля. Одна из современниц прямо писала, обращаясь к читателям: «Я говорю для вашей же пользы: у кого неприятности по службе или кто болен, скорее поезжайте к Черниговской и служите панихиду на могиле старца Варнавы». Людской поток на могилку старца Варнавы не прекращается и поныне - недаром верующие русские люди три раза переносили его тело, чтобы при,закрытии Черниговского Скита в 1921 году и кладбищ Сергиева Посада не утратить святое место его погребения. И ныне иравославноверующие христиане приходят на его могилу и обращаются к его молитвенному предстательству о помощи и утешении и по вере усердия своего получаюг просимое.

Заключение: Молитва старца иеромонаха Варнавы