Сосуды сердца

Сердце представляет собой полый мышечный орган, расположенный в левой половине грудной клетки. По форме оно напоминает несколько сплюснутый конус с округленной вершиной. Передняя поверхность сердца обращена к грудине, нижняя поверхность лежит на диафрагме. Основание сердца обращено к позвоночнику. Слева и справа от него находятся легкие. От сердца отходит разветвленная сеть кровеносных сосудов. Сердце может свободно двигаться в сердечной сумке, за исключением основания, где оно соединено с большим сосудами.

Масса сердца зависит от возраста человека и его пола. Так, масса сердца новорожденного составляет в среднем 23–37 г, к восьмому месяцу жизни масса сердца увеличивается вдвое, а ко второму-третьему году утраивается. Масса сердца взрослого мужчины составляет в среднем 300 г, женщины — 220 г. Длина его — 12–15 см, поперечник — 9—11 см, передне-задний размер — 5–8 см.

Форма и положение сердца определяются возрастом человека, полом, телосложением, здоровьем, другими факторами.

В зависимости от размеров различают четыре основные формы сердца:

Короткое широкое сердце, когда длина меньше поперечника;

Длинное узкое сердце — длина несколько больше поперечника;

Капельное сердце — длина намного больше поперечника;

Нормальный тип — длина сердца почти равна поперечнику.

Вертикальное положение чаще встречается у людей с узкой и длинной грудной клеткой, горизонтальное — у лиц с широкой и короткой грудной клеткой.

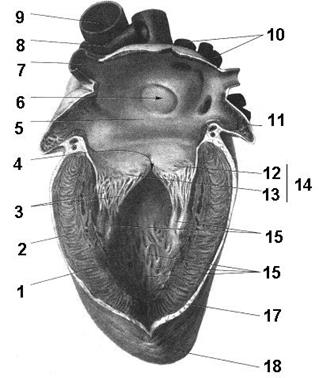

Сердце разделено перегородками на 4 камеры: два предсердия и два желудочка (рис. 1). Левое предсердие и левый желудочек составляют вместе левое, или артериальное, сердце (в нем находится артериальная кровь). Правое предсердие и правый желудочек составляют правое, или венозное, сердце. В норме обе половины работают изолированно друг от друга и кровь между ними не смешивается.

Рис. 1. Строение сердца:

1 — левое предсердие; 2 — левый желудочек; 3 — правый желудочек; 4 — правое предсердие; 5 — аорта; 6 — легочная артерия; 7 — легочные вены; 8 — верхняя и нижняя полые вены; 9 — митральный клапан; 10 — аортальный клапан; 11 — трехстворчатый клапан; 12 — клапан легочной артерии.

Однако при пороках сердца, например при наличии дефектов межпредсердной (или межжелудочковой) перегородки, происходит смешение артериальной и венозной крови. Понятно, почему кровообращение при этом нарушается.

Ток крови осуществляется в строго определенном направлении благодаря системе клапанов (рис. 2). Клапаны открываются только в одну сторону, не позволяя крови течь обратно.

Рис. 2. Вид клапанов сверху:

1 — клапан легочной артерии; 2 — аортальный клапан; 3 — трехстворчатый клапан; 4 — митральный клапан.

Клапан между левым предсердием и левым желудочком называют митральным, или двухстворчатым (по количеству створок). Клапан между правым предсердием и правым желудочком называют трехстворчатым. Из левого желудочка кровь поступает в аорту, поэтому клапан и отверстие называют аортальными. Из правого желудочка кровь поступает в легочную артерию, клапан и отверстие называют пульмональными.

Очень редко сердце располагается справа. Такая особенность называется декстрокардия (буквально: «правосердечие»). Часто она сочетается с зеркальным расположением всех внутренних органов.

Система кровообращения (рис. 3) состоит из двух основных частей: сердца и сосудов. Главная задача системы кровообращения — обеспечение кровью тканей и органов организма. Именно с кровью в ткани поступают кислород, питательные вещества и необходимые биологические соединения.

Рис. 3. Система кровообращения:

1 — сосуды в верхней части тела; 2 — сонная артерия; 3 — легочная артерия; 4 — аорта; 5 — легочная вена; 6 — сосуды в левом легком; 7 — левое предсердие; 8 — левый желудочек; 9 — сосуды в пищеварительной системе; 10 — сосуды в нижней части тела; 11 — сосуды в печени; 12 — правый желудочек; 13 — правое предсердие; 14 — сосуды в правом легком; 15 — верхняя полая вена.

Двигателем кровообращения является сердце. Строение его соответствует характеру работы — правильнее всего сравнить сердце с мышечным насосом. Силой сокращения своих стенок сердце гонит кровь в самые отдаленные участки тела.

У предсердий и желудочков разные функции. Предсердия собирают (аккумулируют) кровь, притекающую по венам, и перекачивают ее в желудочки. Желудочки сильными сокращениями выбрасывают эту кровь в систему артериальных сосудов. Правый желудочек отправляет кровь в систему сосудов, расположенных в легких (так называемый малый, или легочный, круг кровообращения), где она отдает углекислый газ, обогащается кислородом и возвращается обратно к сердцу. Левый желудочек отправляет кровь в систему большого круга кровообращения, снабжая кровью все остальные органы и ткани. Там кровь отдает кислород и забирает углекислый газ и другие отработанные продукты обмена веществ.

Самую большую работу приходится выполнять левому желудочку. С огромной силой он выталкивает кровь в аорту. Аорта далее делится на несколько крупных, затем средних и более мелких артерий. Сосудистая магистраль постоянно ветвится, сужается и переходит в капилляры. Именно здесь происходит обмен: эритроциты крови отдают кислород и забирают углекислый газ из клеток, примыкающих к сосуду. Обратный путь крови проходит сначала по венулам, затем по мелким и крупным венам. Через нижнюю и верхнюю полые вены кровь снова попадает в сердце, но уже в правое предсердие. Это и есть большой круг кровообращения.

Из правого желудочка кровь поступает в легочную артерию и далее по все более суживающимся сосудам, пока не достигнет легочных альвеол. Здесь происходит обратный обмен. Эритроциты крови отдают углекислый газ и насыщаются кислородом. Насыщенная кислородом кровь поступает по системе легочных вен в левое предсердие, а затем в левый желудочек. Это малый крут кровообращения .

Общая длина сосудов в теле человека составляет 100000 км. Физиологическое назначение артериальных сосудов состоит в том, чтобы обеспечивать ток крови по организму, поддерживать соответствующее давление, распределять кровь по органам и тканям. В капиллярах осуществляется важнейшая часть функции кровеносной системы — доставка к тканям кислорода и необходимых питательных веществ, с одной стороны, и «отгрузка» углекислого газа и ненужных тканям отработанных веществ — с другой, что объясняет резкое замедление тока крови в капиллярах, тонкость их мембран и большую площадь поверхности капиллярной сети. Если вытянуть капилляры человека в одну линию, можно обмотать ими нашу планету 2,5 раза!

Функция вен состоит в отводе крови от капилляров и подаче ее к сердцу. Кроме циркулирующей крови, различают резервную, которая хранится в специальных депо, например в селезенке. Резервная кровь составляет примерно Уз от всего количества крови, то есть если всего в организме 5–6 л крови, то в депо находится почти 2 л крови. Этот запас при необходимости выбрасывается в общий кровоток — например, при физической нагрузке.

В спокойном состоянии сердце бьется с частотой 60–80 ударов в минуту. За одно сокращение выбрасывается 60–75 мл крови. В минуту сердце перекачивает 4–6 л крови, за сутки — почти 10 т. В течение 70 лет сердце обычного человека выполняет более 2,5 миллиарда ударов и перекачивает 155 миллионов литров крови. Жизнь заканчивается, как только сердце перестает биться в груди. Вот почему его считают главным органом организма!

У сердца трехслойные стенки. Внутренний слой выстилает все полости сердца и называется эндокардом. Второй слой, который, собственно, и выполняет всю работу, самый толстый — миокард. Сердечная мышца, или миокард, состоит из клеток двух типов: проводниковой системы и сократительного миокарда. Мышечный слой желудочков мощный, толстый, особенно в левом желудочке. Именно левый желудочек с огромной силой выбрасывает кровь в аорту, поэтому имеет очень мощную мускулатуру. Стенка левого желудочка приблизительно в 3 раза толще стенки правого желудочка. Толщина его мышцы составляет 1,0–1,5 см. Мышцы правого желудочка более слабые, толщина его стенки — 0,5–0,8 см. Третий слой прикрывает миокард снаружи и называется эпикардом. Кроме того, сердце помещено в специальный мешок — сердечную сумку, или перикард. Между перикардом и собственно сердцем находится 30–40 мл жидкости, которая выполняет функцию смазки. Сердечная сумка обеспечивает сердцу постоянное положение в грудной клетке и предохраняет от чрезмерного растяжения.

Каждый сердечный цикл подразделяется на систолу и диастолу. Во время систолы происходит сокращение отделов сердца, во время диастолы — расслабление. Сокращение предсердий и желудочков наступает поочередно. Во время сокращения предсердий желудочки расслаблены. По окончании систолы предсердий наступает их диастола, а также систола желудочков. Каждая систола желудочков подразделяется на несколько фаз., Во время фазы напряжения давление в полостях сердца повышается, оно достигает в правом желудочке 25 мм рт. ст., а в левом — 120–130 мм рт. ст. Клапаны, отделяющие предсердия и желудочки, захлопываются, клапаны аорты и легочной артерии открываются. Кровь с силой выталкивается в артерии — это фаза изгнания. В норме при ритме сокращений сердца 70–75 в минуту с каждой систолой выбрасывается 65–70 мл крови. После сокращения наступает расслабление, или диастола. Диастола, в свою очередь, подразделяется на период расслабления, во время которого сократительный процесс прекращается, давление в желудочках падает, клапаны аорты и легочной артерии закрываются, а предсердно-желудочковые раскрываются, и период наполнения, во время которого желудочки наполняются кровью из предсердий. Физиологическое значение периода расслабления состоит в том, что за это время в миокарде происходят обменные процессы между клетками и кровью, то есть происходит восстановление работоспособности сердечной мышцы. Восстановительные процессы в сердце происходят именно во время диастолы.

Наше сердце — гениальное творение природы. В течение своего цикла оно успевает и поработать, и отдохнуть. 40 % времени сердечная мышца желудочков находится в активном состоянии и 60 % — отдыхает. Днем, когда человек бодрствует, частота сердечных.

сокращений выше. Ночью сердце замедляет свой ритм. «Рабочий день» у сердца примерно такой же, как у нас. В течение суток оно находится в состоянии сокращения приблизительно 8 часов, а остальные 16 часов имеет возможность восстанавливать свои силы. Так происходит беспрерывно, пока бьется сердце.

Сердце имеет двойное управление. Деятельность сердца регулируется импульсами, идущими из коры головного мозга и подкорковых образований. Однако сердечная мышца обладает автоматизмом, то есть способна сокращаться и без воздействий центральной нервной системы.

Внутри полостей самого сердца и в стенках крупных сосудов расположены нервные рецепторы — своеобразные датчики, воспринимающие колебания давления в сердце и сосудах. Эти импульсы поступают в центральную нервную систему и вызывают влияющие на работу сердца рефлексы в виде замедления или ускорения сердцебиения. Именно центральная нервная система контролирует работу сердца, так как потребности в кислороде и питательных веществах постоянно меняются. Центральная нервная система усиливает работу сердца во время физических и эмоциональных нагрузок и обеспечивает более экономную работу в покое и во время сна. От нервных центров, расположенных в продолговатом и спинном мозге, по нервным волокнам обратные импульсы передаются к сердцу.

Существует два вида влияния нервов на сердце: одно — тормозящее, т. е. снижающее частоту сокращений сердца, другое — ускоряющее. Импульсы, ослабляющие работу сердца, передаются по парасимпатическим нервам, а усиливающие его работу — по симпатическим. Волокна парасимпатической нервной системы достигают сердца в составе блуждающего нерва и заканчиваются в синусовом и предсердно-желудочковом уздах. Стимуляция этой системы приводит к урежению сердцебиения, замедлению проведения нервного импульса, а также сужению коронарных сосудов. Волокна симпатической нервной системы заканчиваются не только в обоих узлах, но и в мышечной ткани желудочков. Раздражение этой системы вызывает противоположный эффект: возрастает частота и сила сокращений сердечной мышцы, расширяются венечные сосуды. Интенсивная стимуляция симпатических нервов может в 2–3 раза увеличить частоту сердцебиения и объем крови, выбрасываемой за единицу времени. Тяжелая физическая и умственная работа, сильные эмоции, например возбуждение или страх, ускоряют поступление в сердце импульсов, идущих из центра по симпатическим нервам. Болевое раздражение также изменяет ритм сердца. Активность двух систем нервных волокон, регулирующих работу сердца, контролируется и координируется сосудодвигательным (вазомоторным) центром, расположенным в продолговатом мозгу.

Вазомоторный центр не только регулирует работу сердца, но и координирует эту регуляцию с воздействием на мелкие периферические кровеносные сосуды. Иными словами, воздействие на сердце осуществляется одновременно с регуляцией артериального давления и других функций.

Еще одна интересная деталь, характерная только для сердца и подтверждающая его уникальность: оно способно вырабатывать импульс и проводить его по всей сердечной мышце, потом сокращаться в ответ на этот самостоятельно выработанный электрический сигнал. Нервная система, осуществляя связь сердца с внешним миром, лишь подсказывает, когда нужно замедлить или участить ритм.

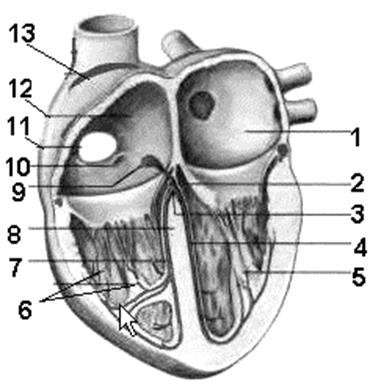

В нормальном сердце импульс возбуждения вырабатывается в синусовом узле, расположенном в верхней части правого предсердия и представляющем собой пучок особой сердечно-мышечной ткани. Через равные промежутки времени, с частотой 60–80 раз в минуту в нем возникают электрические потенциалы. По специфическим путям, как по электрическим проводам, эти импульсы проводятся в близлежащие участки предсердий и в атриовентрикулярный (или предсердно-желудочковый) узел (рис. 4).

Рис. 4. Проводящая система сердца:

1 — синусовый узел: 2 — предсердно-желудочковый пучок; 3 — предсердно-желудочковый (атриовентрикулярный) узел; 4 — левая ножка пучка Гиса; 5 — правая ножка пучка Гиса.

Атриовентрикулярный узел не просто передает электрический импульс дальше, в миокард желудочков, но способен сам вырабатывать электрический импульс на случай, если что-то случится с синусовым узлом. Поскольку он находится в резерве, «силенок» у него маловато, импульсы могут вырабатываться с частотой 40–60 в минуту. Далее проводящая система переходит в пучок Гиса. «Электропроводка» делится на правую ножку, доставляющую импульс в правый желудочек, и левую ножку, доставляющую импульс в левый желудочек. Так как левый желудочек массивнее, левая ножка делится на 2 ветви: переднюю и заднюю. Проводящая система заканчивается волокнами Пуркинье, непосредственно связанными с мышечными клетками, участвующими в сокращении сердца. Клетки Пуркинье представляют собой видоизмененные клетки миокарда, способные также вырабатывать электрические импульсы, но уже в самом крайнем случае, когда синусовый и атриовентрикулярный узлы повреждены. Частота этих импульсов составляет от 20 до 40 в минуту.

Как видим, благодаря особенностям строения сердце обладает следующими свойствами :

Автоматизм — способность вырабатывать электрические импульсы;

Проводимость — способность проводить эти импульсы к клеткам сократительного миокарда;

Возбудимость — способность клеток сердечной мышцы реагировать на импульс;

Сократимость — способность сокращаться в ответ на электрический импульс;

Рефрактерность — способность во время сокращения желудочков не реагировать на раздражение, как бы игнорируя другие сигналы.

Кровоснабжение сердца. Потребность сердца в кислороде и питательных веществах обеспечивается венечными, или коронарными, артериями — специальной системой сосудов, по которым сердечная мышца получает непосредственно из аорты примерно 5–7 % от всей прокачиваемой ею крови (рис. 5).

Рис. 5. Кровоснабжение сердца:

1 — аорта; 2 — правая коронарная артерия; 3 — левая главная коронарная артерия; 4 — левая передняя нисходящая ветвь; 5 — огибающая ветвь; 6 — правая краевая ветвь.

В начальной части аорты от нее отходят две веточки — правая и левая коронарные артерии диаметром примерно 0,3 см каждая. От крупных коронарных сосудов отходят более тонкие веточки, которые проникают в толщу сердечной мышцы, снабжая ее питательными веществами и кислородом. Левая коронарная артерия почти сразу же делится на две ветви: более тонкая передняя нисходящая ветвь проходит по передней поверхности сердца вниз к его верхушке, где соединяется с правой венечной артерией; вторая ветвь, более крупная, огибает сердце с левой стороны и также соединяется с правой венечной артерией. Места тесного контакта артериальных сосудов, непосредственного перехода одного сосудистого русла в другое называются анастомозами. Получается, что основные стволы коронарных артерий идут вокруг сердца в виде кольца, от которого перпендикулярно отходят несколько крупных и значительное количество мелких ветвей к сердцу, образуя своеобразную корону, которой сосуды сердца и обязаны своим необычным названием.

Различают несколько типов кровоснабжения сердца, зависящих от индивидуального строения сосудов:

Симметричный тип (20 %). Правая и левая коронарные артерии одинаково участвуют в кровоснабжении передней и задней стенок желудочков сердца;

Правый тип (70 %). Правая коронарная артерия снабжает кровью не только правые и нижние отделы сердца, но и заднюю поверхность левого желудочка и межжелудочковую перегородку;

Левый тип (10 %). Левая коронарная артерия снабжает кровью левое предсердие, левый желудочек и переднюю стенку правого желудочка.

Интересно отметить, что коронарные артерии — единственная группа сосудов, в которую основное количество крови поступает во время диастолы, а не систолы. Во время систолы вход в венечные артерии прикрывается полулунными клапанами аорты, а сами артерии сжимаются сокращенной мышцей сердца. Вследствие этого кровоснабжение сердца уменьшается. Кровь в венечные артерии поступает во время диастолы, когда входные отверстия коронарных артерий не закрываются клапанами аорты.

Венозная кровь в сердце собирается в крупные вены, располагающиеся обычно вблизи коронарных артерий. Часть их сливается, образуя крупный венозный канал — коронарный синус, который проходит по задней поверхности сердца в желобке между предсердиями и желудочками и открывается в правое предсердие.

В спокойном состоянии из общего минутного объема крови, который составляет 4–6 л, в коронарные артерии поступает около 200–240 мл. При усилении работы сердца и увеличении частоты сердечных сокращений кровоток по коронарным артериям увеличивается. Здоровое тренированное сердце прекрасно справляется с нагрузками. Так, у спортсменов при нагрузках сердце в минуту пропускает 10–15 л крови, а в коронарные артерии поступает 800 мл крови.

Ява-скрипт отключен — поиск недоступен…

Глава 1

Сердце и кровеносные сосуды

Для исследования, к которому мы приступаем, требуется определенный минимум знаний о сердце и кровеносных сосудах в организме человека. Без этого обязательного минимума нереально продвигаться дальше, познать природу гипертонической болезни.

В данной главе излагаются только самые необходимые сведения о сердце и кровеносных сосудах.

Напомню читателю, что кровь непрерывно движется по кровеносным сосудам, доставляя кислород, питательные и пластические («строительные») вещества к органам и тканям и удаляя из них продукты обмена веществ (углекислоту и др.). Кроме того, кровь обеспечивает управление деятельностью тканей, органов, систем организма с помощью специальных веществ (гормонов, ферментов и др.), транспортируемых ею по кровеносным сосудам (регуляция через жидкие среды - так называемая гуморальная регуляция в организме человека).

Центральный орган кровеносной системы - сердце - соединяется с кровеносными сосудами. Те сосуды, которые несут кровь от сердца к органам и тканям, называются артериями.

Удаляясь от сердца, артерии разветвляются, диаметр их уменьшается, и они переходят в артериолы, которые затем, в свою очередь, переходят в мельчайшие сосуды - капилляры. Через стенки капилляров осуществляется передача тканям кислорода, питательных и пластических веществ, гормонов, ферментов и удаление углекислоты и других продуктов тканевого метаболизма. В результате кровь в капиллярах тканей-потребителей превращается из артериальной в венозную и поступает в венулы, которые постепенно сливаются и образуют более крупные вены, возвращающие кровь к сердцу.

Движение крови в сосудах кровеносной системы обеспечивается ритмичными сокращениями сердца. В последнее время много говорят и пишут о том, что у сердца в организме есть помощники, без которых оно не смогло бы обеспечить продвижение крови в сосудах. Это утверждение совершенно справедливо. Однако никакие помощники не в состоянии сами перемещать кровь. Если сердце останавливается, движение крови прекращается, организм погибает.

Деятельность сердца состоит из чередующихся сокращений и расслаблений.

Сокращение сердца называется его систолой , а расслабление - диастолой . Систола и диастола составляют цикл работы сердца.

Движение крови обеспечивается не только работой сердца, но и свойством самих сосудов - эластической амортизацией аорты и крупных артерий. Самой крупной артерией организма является аорта, которая выходит непосредственно из левого желудочка сердца и затем разветвляется на артерии.

Перемещение крови по сосудам и внутри сердца подчиняется законам движения жидкостей, то есть гидравлики. Но для исследования явлений, происходящих в живых организмах, недостаточно знания этих законов. Нужно дополнительно учитывать физиологические законы, особые биологические условия.

Движение жидкости, как учит гидравлика, определяется двумя группами противоположно направленных силовых воздействий: во-первых, суммарным давлением на жидкость, вызывающим ее движение, и, во-вторых, суммарным сопротивлением из-за трения потока о стенки сосудов, препятствующим движению жидкости.

Это значит, что движение крови в кровеносной системе определяют :

1) частота сокращений, то есть связанные между собой сила сокращений сердца и объем выбрасываемой им крови, от которого зависит амплитуда потенциальной энергии крупных артерий - энергии, обеспечивающей продвижение крови по сосудам;

2) сопротивление движению крови вследствие трения ее о стенки сосудов, преодоление которого и вызывает основной расход запасаемой (потенциальной) энергии.

Кровь из сердца в сосуды поступает не в виде сплошного потока, а отдельными порциями, только во время сокращений сердца. По мере удаления от сердца ток крови в кровеносных сосудах становится все более ровным, все менее пульсирующим. При этом он обеспечивается упругостью стенок аорты и легочного ствола, отходящих соответственно от левого и правого желудочков сердца, а также упругостью стенок крупных артерий. Все эти сосуды являются сосудами эластического типа.

Прошу читателя быть внимательным!

Очень важно твердо усвоить, что во время систолы эластические стенки данных сосудов растягиваются, основная часть полученной от сердца кинетической энергии выбрасываемых порций крови расходуется на растягивание стенок аорты и легочного ствола, а не на непосредственное продвижение крови по сосудам. Только к концу систолы, когда стенки аорты и легочного ствола возвращаются в исходное состояние, потенциальная энергия, запасенная эластически напряженными стенками аорты и легочного ствола, передается потоку крови.

Подчеркиваю, что при движении крови по сосудам исключительную роль играет возвращение (благодаря своей эластичности) стенок аорты и легочного ствола в исходное состояние к концу систолы. Таким образом, именно в фазе систолы (в ее конце) стенки аорты и легочного ствола (а не само сердце!) обеспечивают необходимое давление крови в сосудах и ее движение по ним.

В непосредственной близости от сердца, в аорте, артериальное давление крови оказывается самым высоким (в норме до 130–139 мм рт. ст.). По мере удаления от сердца давление постепенно снижается, так как часть энергии, обеспечивающей его, оказывается израсходованной на преодоление сопротивления движению крови в сосудах. В крупных и средних артериях теряется примерно 10 % давления, в артериолах и капиллярах потери достигают 85 %.

Во время систолы артериальное давление крови поднимается. Это давление принято называть максимальным , или систолическим . Во время диастолы артериальное давление падает. Это минимальное , или диастолическое , давление. Разница между систолическим и диастолическим давлениями - пульсовое давление, пульсовая разница .

Чем ближе артерии расположены к сердцу, тем выше в них пульсовое давление крови. В артериях, удаленных от сердца, пульсовое давление меньше. В артериолах и капиллярах пульсовое давление отсутствует. При сокращениях сердца давление в этих сосудах не изменяется, то есть систолическое и диастолическое давления равны. Исключения из этого правила встречаются очень редко.

Дыхательные движения изменяют величину артериального давления крови. Более частые пульсовые волны давления крови (примерно 72 в минуту) называют волнами первого порядка, а волны артериального давления, точно совпадающие с более редкими дыхательными движениями (16–17 в минуту) - волнами второго порядка. В большом круге кровообращения вдох сопровождается понижением давления, выдох - повышением. В малом круге кровообращения во время вдоха приток крови возрастает, во время выдоха - снижается.

Волны третьего порядка наблюдаются лишь в некоторых случаях. Эти очень медленные (6–9 в минуту) изменения артериального давления обычно объясняют периодическим повышением и понижением тонуса сосудодвигательного центра.

В медицинской практике повсеместно принято измерять артериальное давление в плечевой артерии. У здоровых людей в возрасте от 15 до 50 лет максимальное давление равно 105–120 мм рт. ст.

После 50 лет артериальное давление, как правило, повышается. К 60 годам оно достигает в среднем 135–139 мм рт. ст.

Минимальное артериальное давление крови у людей среднего возраста равно 70–89 мм рт. ст. Разница максимального и минимального давлений составляет в среднем 35–50 мм рт. ст.

При физической работе артериальное давление резко возрастает. Одной из причин является усиление деятельности сердца. Максимальное давление при физической работе доходит до 180–200 мм рт. ст. В большинстве случаев при этом повышается минимальное давление и возрастает разница между этими давлениями. В конечном итоге рост максимального артериального давления при физической работе обеспечивается увеличением систолического объема сердца.

Для современной медицины характерна следующая точка зрения:

«При недостаточности сердечно-сосудистой системы интенсивная физическая работа приводит к незначительному повышению систолического давления и к большему возрастанию диастолического. Пульсовое давление при этом уменьшается» (А. В. Логинов, 1983).

Периодические колебания объема артерий, связанные с динамикой их кровенаполнения и давления в них в течение одного сердечного цикла, называют артериальным пульсом. Его можно обнаружить, слегка прижимая пальцами любую доступную артерию. Обычно пульс определяют на лучевой (радиальной) артерии предплечья.

Величина артериального давления крови является одним из основных жизненно важных параметров организма и поддерживается на определенном уровне благодаря взаимодействию нервной и эндокринной систем и почек. Принято считать, что артериальное давление является одним из важных показателей постоянства внутренней среды организма (гомеостаза).

Средняя величина артериального давления (АД = 120/80 мм рт. ст.) обеспечивает сочетание нормальной нагрузки на сердце (насосная функция) и нормального кровотока через капилляры, чем и обеспечиваются потребности тканей в кровоснабжении.

В физиологических условиях артериальное давление крови существенно отклоняется от среднего значения.

«Кровяное давление, измеренное после обеда, дает не те цифры, которые получились до еды, до обеда. Прием пищи понижает кровяное давление. Гнев, испуг, приступ злобы повышают кровяное давление. Человек лежит, затем встает, - самое простое движение. Этот переход из горизонтального в вертикальное положение тоже заставляет кровяное давление повышаться. Большое количество выпитой воды тоже гонит кровяное давление вверх.

Человек в спокойном состоянии заснул вечером и утром проснулся. Одинаковое у него давление при начале сна и в конце сна? Да, одинаковое. Удивительно это? Нет, как будто бы так и должно быть.

И это, действительно, вполне нормально. Но вот что не может не удивить. Оказывается, в первые 2 часа сна этого здорового человека кровяное давление понизилось на 15 мм рт. ст., а часа за два до пробуждения стало подниматься, как бы готовясь к предстоящей работе. Когда человек проснулся, у него было его обычное кровяное давление.

Все это показывает, что кровяное давление чутко реагирует на те или иные состояния организма, даже естественного порядка.

Разумеется, подобные изменения в уровне кровяного давления, носящие кратковременный характер, не представляют собой ничего патологического, болезненного. Они не говорят о каких-либо нарушениях сердечно-сосудистой системы» (Фридланд Л. По дорогам науки. М., 1954).

В этой цитате есть ошибка, которую надо исправить. Артериальное давление действительно изменяется в зависимости от времени суток, и это совершенно нормально. Но наиболее высокими показатели артериального давления бывают в 10 часов утра, а максимально низкими - в 3 часа ночи (В. Коулмен).

На величину артериального давления в сосудах оказывают влияние работа сердца, сосудистый тонус и объем циркулирующей крови. В связи с этим в поддержании необходимого уровня артериального давления участвуют и центральная нервная система, и ряд исполнительных механизмов.

Считается, что максимальное влияние на артериальное давление оказывают деятельность сердца и состояние сосудистого тонуса, которые обеспечиваются мощными чувствительными (афферентными) механизмами, расположенными на аорте и сонных артериях, а также центральным сосудо-двигательным аппаратом и исполнительным (эфферентным) вегетативным нервным аппаратом.

Согласно современным воззрениям, при необходимости усиления кровоснабжения организма (в связи с физическими и эмоциональными нагрузками) деятельность контролирующего аппарата выражается в соответствующем нагрузке сокращении артериол и усилении функционирования сердца. Это и обеспечивает увеличение артериального давления крови. Если же необходимость в повышении артериального давления отпадает, контролирующие его механизмы возвращают этот параметр в нормальное состояние.

Все элементы системы, контролирующей артериальное давление в организме, действуют непрерывно в течение всей жизни человека.

В процессе повышения давления участвует венозный отдел кровеносной системы. В венах содержится наибольшая часть циркулирующей крови.

В тех случаях, когда сердечный выброс увеличивается, например, при увеличении кровоснабжения мышц во время физической нагрузки, мускулатура вен сокращается, давление в них повышается и крови к сердцу поступает больше. При этом емкость вен снижается и количество содержащейся в них крови уменьшается за счет перемещения ее в расширенные артерии работающих мышц.

Недавно, в 1987-88 гг., на основании данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в нашей стране (и во всем мире) подняли значение АД, считающееся повышенным, до 160/95 мм рт. ст. (возраст 20–60 лет) и до 170/100 мм рт. ст. (возраст старше 60 лет). Артериальное давление в пределах от 140/90 до 160/95 мм рт. ст. считалось признаком начала развития гипертонии.

В апреле 2001 г., опять же на основании данных ВОЗ (1999), в нашей стране официально введены новые пограничные уровни АД (во всем мире это сделано раньше). Бывшее нормой АД = 140/90 мм рт. ст. теперь является повышенным, а нормой стало АД = 120/80 мм рт. ст. (для пожилых - не выше 140/90 мм рт. ст.).

Состояния с патологически повышенным артериальным давлением считаются гипертоническими (гипертензивными) состояниями. Теперь, в связи с нововведениями, количество страдающих гипертонией в России, как полагает руководитель НИИ кардиологии (Санкт-Петербург) Е. Шляхто, возросло на 50 %. По последним данным, оно уже составляет около 40 % взрослого населения страны.

Гипертонические состояния возникают по разным причинам. В этиологическом (причинном) отношении их разделяют на две группы.

Гипертензивное состояние, развивающееся при сотрясении мозга, заболеваниях почек, эндокринных желез, атеросклерозе, стенозе (сужении) аорты, является не самостоятельным заболеванием, а только симптомом основного (первичного) недуга. Эти гипертензивные состояния составляют одну группу, их называют симптоматическими (вторичными) гипертониями.

К другой группе гипертензивных состояний относят только одну гипертоническую болезнь, являющуюся самостоятельным заболеванием, возникающим из-за нарушений регуляции артериального давления.

Все исследователи наблюдают при гипертонической болезни усиление мышечного тонуса артериальной стенки и сужение мелких артерий (артериол). Эти явления ошибочно принимаются за первичные события, сопровождающиеся повышением артериального давления крови. Подобным же образом ошибочно интерпретируют возрастание сердечных выбросов и увеличение объема циркулирующей крови.

Артериальное давление может быть очень высоким: максимальное измеряемое - до 200250 мм рт. ст. и более, минимальное - до 150 мм рт. ст. и более.

Исследователи считают основными причинами гипертонической болезни повышенную интенсивность деятельности симпатоадреналовой системы, системы ренинангиотензин, нарушения минералокортикоидного и водно-электролитного факторов. Многие ученые полагают, что в развитии гипертонии большую роль играют нервно-психические перенапряжения, эмоциональные потрясения, переутомление. Подробно эти вопросы рассмотрены в следующих главах.

Напомню, что в подавляющем большинстве случаев гипертония вызывается гипертонической болезнью. Лишь небольшую часть их составляют симптоматические гипертонии. Они чаще всего вызываются воспалительными заболеваниями почек (диффузный гломерулонефрит - воспаление клубочков-гломерул почек, хронический пиелонефрит - инфекционное воспаление почечных лоханок).

Причиной гипертонии могут быть и невоспалительные заболевания почек (почечнокаменная болезнь, сужение просвета главных почечных артерий и др.). Такие поражения почек могут протекать без изменений в моче.

Симптоматической гипертонией является эндокринная гипертония, которая обычно встречается при гипертирозе. К эндокринным гипертониям относят и климактерическую гипертонию.

Опухоль мозгового слоя надпочечников (феохромоцитома) приводит к резкому увеличению продукции катехоламинов (адреналина и норадреналина) мозговым слоем и к развитию симптоматической гипертонии. При опухоли наружного слоя коры надпочечников развивается первичный гиперальдостеронизм, сопровождающийся выделением большого количества гормона альдостерона. Это вызывает задержку натрия в почках и воды в организме (симптоматическую гипертонию), повышенное выделение калия с мочой.

Причиной симптоматической гипертонии может быть болезнь Иценко-Кушинга. Для заболевания характерно усиление функции среднего слоя коры надпочечников с увеличением секреции глюко-кортикоидов. Это способствует сужению сосудов, повышению чувствительности сосудистой стенки к катехоламинам и увеличению продукции ангиотензиногена печенью.

Если первопричиной заболевания оказывается опухоль гипофиза с увеличением выделения адренокортикотропного гормона (АКТГ) или изменения гипоталамической области мозга, то речь идет о болезни Иценко-Кушинга; если симптоматическая гипертония вызвана непосредственно заболеванием коры надпочечников (опухоль, следствие приема стероидных гормональных препаратов), то говорят о синдроме Иценко-Кушинга.

В данной работе я не рассматриваю симптоматические гипертонии. Для их излечения необходимо избавление от первичного заболевания, вместе с которым исчезает и гипертония, являющаяся вторичным недугом, производным от первичного. Эта книга посвящена исследованию гипертонической болезни - самостоятельного заболевания, развивающегося из-за нарушений регуляции давления крови в организме.

Справедливости ради надо рассказать о симптоматической гипертонии, полезной организму, то есть о гипертонии компенсаторной. Такую гипертонию можно наблюдать при приобретенном пороке аортальных полулунных клапанов сердца (неполное смыкание лепестков клапана, отверстия в них). Этот порок сердца является чаще всего следствием ревматизма.

При таком пороке из-за неполного закрытия аортального отверстия во время расслабления сердца (диастолы) некоторая часть крови из аорты возвращается обратно в левый желудочек. Туда же выбрасывается и очередная порция крови из левого предсердия.

В результате левый желудочек сильно растягивается увеличенным количеством крови и во время систолы стремится изгнать всю эту кровь в аорту. При этом максимальное измеряемое давление крови повышается. А вот минимальное давление иногда снижается из-за быстрого обратного перетекания части крови в левый желудочек. Однако цели компенсации достигнуты, и кровоснабжение организма практически не страдает, так как в аорте после каждой систолы остается необходимое количество изгнанной сердцем крови, а в левый желудочек возвращается добавочная, «компенсационная» ее часть.

Из книги Гистология автора В. Ю. Барсуков26. Сердечно-сосудистая система. Кровеносные сосуды Кровеносные сосудыЭто замкнутые в виде кольца трубочки различного диаметра, осуществляющие транспортную функцию, а также налаживающие кровоснабжение органов и обмен веществ между кровью и окружающими тканями.К

Из книги Странности нашего тела – 2 автора Стивен Джуан Из книги Исцеление и профилактика сосудистых заболеваний. Учение Травинки автора Ирина Александровна СударушкинаГлава 1 Кровеносные сосуды, пульс и артериальное давление Кровеносные сосуды проникают во все ткани тела человека. Сосуды, доставляющие кровь от сердца к другим органам, называются артериями. Сосуды же, через которые кровь возвращается от органов к сердцу, называются

Из книги Здоровое сердце и сосуды автора Галина Васильевна УлесоваПатологическое спортивное сердце, или изменения в сердце при синдроме физического перенапряжения В результате интенсивных физических нагрузок в сердце происходят определенные изменения. Большинство регулярно тренирующихся спортсменов имеют редкий пульс, пониженное

Из книги Я и мое сердце. Оригинальная методика реабилитации после инфаркта автора Анатолий Иванович БабушкинГлава 1 Я и мое сердце Коротко о себе Появился на свет в день Рождества Христова 25 декабря 1929 года. Никогда не думал и даже не мечтал дожить до такого возраста, тем более с такой роковой болезнью, как инфаркт миокарда да еще в тяжелой форме. Но несмотря на труднейшие

Из книги Гипоксическая Тренировка - путь к здоровью и долголетию автора Юрий Борисович БулановГлава XV. Влияние ГДТ на сосуды. Лечение сосудистых заболеваний Болезни сосудов - это бич современного человечества. До недавнего времени самое большое число людей в высокоразвитых странах умирало от возрастных сосудистых заболеваний.Суть проблемы в том, что с возрастом

Из книги Выход из тупика. Ошибки медицины исправляет физиология. автора Юрий Николаевич МишустинСердце, сосуды, мозг Для правильного понимания того, о чем идет речь в нашей книге, необходимы минимальные знания о кровеносной системе и ее связи с сердцем и головным мозгом. Воспользуемся для этого знаменитой книгой не менее знаменитых авторов - Майкла Дебейки и

автора Александр КородецкийГлава 3 Как чистить сосуды Итак, сосуды играют важную роль в функционировании всех органов. Как известно, железы внутренней секреции выделяют в кровь гормоны, регулирующие деятельность разных органов, и антитела, которые нужны для того, чтобы бороться с вирусами и

Из книги Естественное очищение сосудов и крови по Малахову автора Александр КородецкийТравы, влияющие на сердце и сосуды В заключении этой главы перечислим травы, обладающие определенным действием на сердце и сосуды. Сосудорасширяющие травы: сушеница топяная; боярышник колючий; барвинок малый; валериана лекарственная; зверобой

Из книги Тело как феномен. Разговор с терапевтом автора Юрий Иосифович ЧерняковСЕРДЦЕ, СОСУДЫ

Из книги Детские болезни. Полный справочник автора Автор неизвестенСЕРДЦЕ И СОСУДЫ В ПЕРИОД ПОЛОВОГО СОЗРЕВАНИЯ В пубертатном возрасте происходит интенсивный рост различных органов и систем. В этом периоде происходят нарушения их функционирования в связи с нарушениями их взаимоотношений и координации функций. У подростков в связи с

Из книги Вегетососудистая дистония. Самые эффективные методы лечения автора Александра Владимировна ВасильеваГлава 1 Как работают сосуды Итак, что такое вегетативно-сосудистая дистония? Говоря понятным языком, это нарушение тонуса кровеносных сосудов - артерий, вен, капилляров, - произошедшее в результате нарушений в работе вегетативной нервной системы. Сердечно-сосудистая

Из книги Здоровое сердце и чистые сосуды в любом возрасте! автора Ирина Анатольевна КапустинаИрина Анатольевна Капустина Здоровое сердце и чистые сосуды в любом возрасте! Данная книга не является учебником по медицине. Все рекомендации должны быть согласованы с лечащим врачом. Введение В молодости кажется, что сердце - прочный, бесперебойно работающий

Из книги Боль в коленях. Как вернуть подвижность суставу автора Ирина Александровна ЗайцеваКровеносные сосуды Кровеносные сосуды расположены на задней поверхности коленного сустава рядом с подколенным нервом. Подколенная вена и артерия обеспечивают кровообращение в голени и стопе. По подколенной артерии кровь продвигается к стопе, а по вене - обратно к

Из книги Квас лечит! 100 рецептов против 100 болезней автора Мария ОстанинаУкрепляем сердце и сосуды Сердце – главный орган нашей кровеносной системы, центр организма. Благодаря этой маленькой, но такой мощной и неутомимой мышце кровь беспрерывно движется по всем артериям, венам, капиллярам. А вместе с кровью движется и питание к каждой клетке,

Из книги Баня и сауна для здоровья и красоты автора Вера Андреевна СоловьеваВоздействие бани на сердце и сосуды Баня способствует ускорению кровообращения. Хорошо «разогнанная» кровь приливает к коже, орошает ее, питает. Определить этот момент мы можем по покраснению кожных покровов.Сосуды при этом увеличиваются в диаметре почти в два раза. При

Сердце

Сердце, cor – полый мышечный орган, нагнетающий кровь в артерии и принимающий венозную кровь, располагается в грудной полости в переднем средостении. По форме оно напоминает конус. Верхушка сердца , apex cordis , обращена вниз, влево и вперед, а более широкое основание , basis cordis – кверху, назад и вправо. В сердце выделяют две поверхности: переднюю (грудино-реберную), facies anterior (sternocostalis) , и нижнюю (диафрагмальную), facies inferior (diaphragmatica). Они отделяются двумя краями: правым, заостренным, и левым, более тупым. Средняя масса сердца у мужчин – 300 г, у женщин – 250 г. Толщина стенок желудочков больше, чем предсердий, а стенка левого желудочка толще, чем правого. На поверхности сердца различают поперечно расположенную венечную борозду , sulcus coronarius , являющуюся границей между предсердиями и желудочками. На передней поверхности сердца видна передняя межжелудочковая борозда , sulcus interventricularis anterior , а на нижней – задняя межжелудочковая борозда , sulcus interventricularis posterior . Обе борозды соединяются у верхушки сердца при помощи вырезки верхушки , incisura apicis cordis .

Рис. Наружное строение сердца (вид спереди). 1 – левая общая сонная артерия; 2 – левая подключичная артерия; 3 – легочной ствол; 4 – ушко левого предсердия; 5 – передняя межжелудочковая ветвь; 6 – верхушка сердца; 7 – левый желудочек; 8 – правый желудочек; 9 – нижняя полая вена; 10 – правая венечная артерия; 11 – ушко правого предсердия; 12 – верхняя полая вена; 13 – восходящая часть аорты; 14 – дуга аорты; 15 – плечеголовной ствол.

Сердце состоит из 4 камер: 2 предсердий и 2 желудочков – правых и левых. Предсердия принимают кровь и проталкивают ее в желудочки. Желудочки выбрасывают кровь в артерии: правый – через легочной ствол в легочные артерии, а левый – в аорту, от которой к органам и стенкам тела отходят многочисленные ветви. Правая половина сердца содержит венозную кровь, а левая половина – артериальную. Они между собой не сообщаются. Предсердия соединяются с желудочками посредством соответствующих предсердно-желудочковых отверстий (правого и левого), каждое из которых закрывается створчатыми клапанами. Легочной ствол и аорта имеют у своего начала одноименные клапаны.

Рис. Наружное строение сердца (вид сзади). 1 – верхняя полая вена; 2 – правая легочная артерия; 3 – правые легочные вены; 4 – правое предсердие; 5 – нижняя полая вена; 6 – правая венечная артерия; 7 – задняя межжелудочковая ветвь; 8 – левый желудочек; 9 – левые легочные вены; 10 – левая легочная артерия; 11 – дуга аорты; 12 – левое предсердие.

Камеры сердца.

Правое предсердие, atrium dextrum , по форме напоминает куб, имеет дополнительную полость – правое ушко , auricula dextra , и отделено от левого предсердия межпредсердной перегородкой , septum interatriale . На перегородке имеется овальная ямка , fossa ovalis . Это остаток заросшего овального отверстия, через которое во внутриутробном периоде развития кровь сбрасывалась в левое предсердие. В правом предсердии имеются: отверстие верхней полой вены, отверстие нижней полой вены, отверстие венечного синуса, отверстия наименьших вен. Предсердие сообщается с желудочком через правое предсердно-желудочковое отверстие , ostium atrioventriculare dextrum.

Правый желудочек, ventriculus dexter , по форме напоминает трехгранную пирамиду с верхушкой, обращенной вниз. Его левую стенку составляет межжелудочковая перегородка, septum interventriculare , большая часть которой – мышечная, pars muscularis, а меньшая, расположенная вверху – перепончатая, pars membranacea . В верхней части желудочка имеются два отверстия: сзади – правое предсердно-желудочковое отверстие, через которое венозная кровь поступает в желудочек из правого предсердия, а спереди – отверстие легочного ствола , ostium trunci pulmonalis , через которое кровь поступает в легочной ствол. Участок желудочка, прилежащий к началу этого ствола называется артериальным конусом , conus arteriosus . Предсердно-желудочковое отверстие закрывается правым предсердно-желу-дочковым (трехстворчатым) клапаном, valva atrioventricularis dextra (tricus-pidalis). В клапане выделяют 3 створки: переднюю, заднюю, перегородочную. При сокращении предсердия створки клапана открываются, и кровь поступает в желудочек. При сокращении желудочка свободные края створок смыкаются, и кровь направляется в легочной ствол. Выворачиванию створок клапана в предсердие препятствуют удерживающие их сухожильные хорды , chordae tendinae . Они начинаются от створок и прикрепляются к вершинам сосочковых мышц , mm.papillares : передней, задней, перегородочной. Внутренняя поверхность правого желудочка (за исключением артериального конуса) неровная, здесь видны мясистые трабекулы , trabeculae carneae , и вышеупомянутые сосочковые мышцы. В отверстии легочного ствола располагается клапан легочного ствола , valva trunci pulmonalis , состоящий из 3 полулунных заслонок: передней, левой и правой. Эти заслонки препятствуют обратному току крови из легочного ствола в желудочек при его расслаблении.

Рис. Правое предсердие и правый желудочек (вскрыты и развёрнуты). 1 – висцеральная пластинка серозного перикарда (эндокард), 2 – полость правого желудочка, 3 – эндокард, 4 – миокард стенки правого желудочка, 5 – правое предсердно-желудочковое отверстие, 6 – заслонка венечного синуса, 7 – отверстие венечного синуса, 8 – правое предсердие, 9 – овальная ямка, 10 – отверстие нижней полой вены, 11 – отверстие верхней полой вены, 12 – аорта. 13 – край овальной ямки, 14 – отверстия наименьших вен, 15 – межпредсердная перегородка, 16 – передняя створка, 17 – задняя створка, 18 – перегородчатая створка, 19 – правый предсердно-желудочковый клапан, 20 – сухожильные хорды, 21 – сосочковые мышцы, 22 – мясистые трабекулы. 23 – верхушка сердца.

Левое предсердие, atrium sinistrum , имеет неправильную кубовидную форму, отграничено от правого межпредсердной перегородкой. Из пяти отверстий, имеющихся в левом предсердии, 4 расположены сверху и сзади. Это отверстия легочных вен (правых и левых). Пятое – левое предсердно-желудочковое отверстие , ostium atrioventriculare sinistrum, – расположено внизу и спереди. Передняя стенка предсердия имеет конусообразное расширение – левое ушко ,auricula sinistra . Внутренняя поверхность стенки левого предсердия гладкая, за исключением полости ушка.

Левый желудочек, ventriculus sinister , имеет форму конуса, стенки которого по толщине в 2-3 раза превосходят стенки правого желудочка. В верхнем отделе желудочка расположены отверстия: сзади и слева находится левое предсердно-желудочковое отверстие, а правее его – отверстие аорты , ostium aortae . В первом имеется левый предсердно-желудочковый клапан (митральный), valva atrioventricularis sinistra (mitralis), состоящий из двух створок – передней и задней. От свободных краев створок к передней и задней сосочковым мышцам идут сухожильные нити. Ближайший к отверстию аорты отдел желудочка имеет гладкую поверхность и называется артериальным конусом. В начале аортального отверстия находится клапан аорты, valva aortae , состоящий из трех полулунных заслонок – задней, правой и левой.

Рис. Левое предсердие и левый желудочек (вскрыты и развёрнуты). 1 – эндокард, 2 – миокард стенки левого желудочка, 3 – сухожильные хорды, 4 – левое предсердно-желудочковое отверстие, 5 – межпредсердная перегородка, 6 – овальная ямка, 7 – левая лёгочная вена, 8 – лёгочный ствол, 9 – аорта, 10 – правые лёгочные вены, 11 – ушко левого предсердия, 12 – задняя створка, 13 – передняя створка, 14 – левый предсердно-желудочковый клапан, 15 – сосочковые мышцы, 16 – мясистые трабекулы, 17 – висцеральная пластинка серозного перикарда – эпикард; 18 – верхушка сердца.

Строение стенки сердца.

Стенку сердца составляют три слоя: тонкий внутренний слой – эндокард, толстый мышечный слой – миокард и тонкий наружный слой – эпикард, который является висцеральным листком перикарда.

Эндокард, endocardium , выстилает изнутри полости сердца, повторяя их сложный рельеф и покрывая сосочковые мышцы с их сухожильными хордами. Все клапаны сердца: предсердно-желудочковые, аорты и легочного ствола – образованы двойным листком эндокарда, внутри которго располагаются соединительнотканные волокна.

Средний слой стенки сердца –миокард , myocardium , образован сердечной исчерченной мышечной тканью и состоит из сердечных мышечных клеток (кардиомиоцитов). Толщина миокарда наименьшая в предсердиях, а наибольшая – в левом желудочке. Мышечные волокна предсердий и желудочков начинаются от фиброзных колец, annuli fibrosi , полностью отделяющих миокард предсердий от миокарда желудочков. Эти фиброзные кольца окружают правое и левое предсердно-желудочковые отверстия и составляют опору правого и левого предсердно-желудочковых клапанов.

В предсердиях миокард состоит из двух слоев – поверхностного, общего для обоих предсердий, и глубокого, раздельного для каждого из них. В первом содержатся мышечные волокна, расположенные поперечно, а во втором – продольные.

Миокард желудочков состоит из 3 различных мышечных слоев: наружного, среднего и внутреннего. Наружный слой представлен продольными мышечными пучками, которые, начинаясь от фиброзных колец, продолжаются вниз к верхушке сердца, где образуют завиток сердца , vortex cordis , и переходят во внутренний продольный слой миокарда. Наружный и внутренний слои миокарда являются общими для обоих желудочков, а расположенный между ними средний слой, образованный круговыми пучками мышечных волокон, отдельный для каждого желудочка. Межжелудочковая перегородка образована в большей своей части миокардом, в основе верхнего участка этой перегородки лежит пластинка фиброзной ткани.

Наружная оболочка сердца – эпикард , epicardium , прилежащий к миокарду снаружи, является висцеральным листком серозного перикарда, построен по типу серозных оболочек. Эпикард покрывает сердце, начальные отделы восходящей части аорты и легочного ствола, конечные отделы полых и легочных вен. По этим сосудам эпикард переходит в париетальную пластинку серозного перикарда.

Проводящая система сердца.

Регуляция и координация сократительной функции сердца осуществляются его проводящей системой. Она представлена сердечными проводящими мышечными волокнами, которые обладают способностью проводить раздражения от нервов сердца к миокарду предсердий и желудочков. Центрами проводящей системы сердца являются два узла: 1) синусно-предсердный узел, nodus sinoatrialis , расположенный в стенке правого предсердия между отверстием верхней полой вены и правым ушком и отдающий ветви к миокарду предсердий, и 2) предсердно-желудочковый узел, nodus atrioventricularis, лежащий в толще нижнего отдела межпредсердной перегородки над перегородочной створкой. Книзу этот узел переходит в предсердно-желудочковый пучок (пучок Гиса), fasciculus atrioventricularis , который связывает миокард предсердий с миокардом желудочков. В мышечной части межжелудочковой перегородки этот пучок делится на правую и левую ножки , crura dextrum et sinistrum . Концевые разветвления волокон проводящей системы сердца заканчиваются в миокарде желудочков.

Рис. Проводящая система сердца. 1 – полость левого предсердия; 2 – предсердно-желудочковый пучок (Гиса); 3 – деление пучка Гиса на ножки; 4 – левая ножка пучка Гиса; 5 – задняя сосочковая мышца левого желудочка; 6 – задняя сосочковая мышца правого желудочка; 7 – правая ножка пучка Гиса; 8 – межжелудочковая перегородка; 9 – предсердно-желудочковый узел; 10 – устье венечного синуса сердца; 11 – отверстие нижней полой вены; 12 – межпредсердная перегородка; 13 – синусно-предсердный узел.

Кровеносные сосуды сердца

Артерии сердца отходят от начального расширенного отдела восходящей части аорты (луковица аорты) , bulbus aortae , и наподобие венца окружают сердце, в связи с чем и называются венечными артериями. Так как обе артерии отходят от аорты ниже свободных краев полулунных заслонок аортального клапана, то во время сокращения (систолы) желудочков заслонки прикрывают отверстия артерий и не пропускают кровь к сердцу. При расслаблении (диастоле) желудочков заслонки клапана смыкаются и открывается доступ крови в сосуды сердца.

Правая венечная артерия , a. coronaria dextra , уходит вправо под ушко правого предсердия, ложится в венечную борозду, где своим концом анастомозирует с огибающей ветвью левой венечной артерии. Наиболее крупной ветвью правой венечной артерии является задняя межжелудочковая ветвь , r. interventricularis posterior , которая направляется по одноименной борозде сердца в сторону его верхушки. Ветви правой венечной артерии кровоснабжают стенку правого желудочка и предсердия, заднюю часть межжелудочковой перегородки, сосочковые мышцы правого желудочка, заднюю сосочковую мышцу левого желудочка.

Левая венечная артерия , a. coronaria sinistra , располагаясь между началом легочного ствола и ушком левого предсердия, она делится на две ветви – переднюю межжелудочковую и огибающую, rr. interventricularis anterior et circumflexus . Последняя огибает сердце слева, располагаясь в его венечной борозде, где на задней поверхности органа анастомозирует с правой венечной артерией. Передняя межжелудочковая ветвь следует по одноименной борозде сердца. В области сердечной вырезки она иногда анастомозирует с задней межжелудочковой ветвью правой венечной артерии. Ветви левой венечной артерии кровоснабжают стенку левого желудочка, в том числе сосочковые мышцы, большую часть межжелудочковой перегородки, переднюю стенку правого желудочка, а также стенку левого предсердия.

Ветви правой и левой венечных артерий, соединяясь между собой, формируют в сердце два артериальных кольца: поперечное, расположенное в венечной борозде, и продольное, сосуды которого находятся в передней и задней межжелудочковых бороздах. Ветви венечных артерий обеспечивают кровоснабжение всех слоев стенок сердца. В миокарде желудочков, несущих большую функциональную нагрузку, сеть кровеносных капилляров в два раза обильнее, чем в скелетной мускулатуре.

Существуют различные варианты распределения ветвей венечных артерий, которые называют типами кровоснабжения сердца. Основные из них: правовенечный, когда большинство отделов сердца кровоснабжается ветвями правой венечной артерии; левовенечный, когда большая часть сердца получает кровь из ветвей левой венечной артерии, и средний, при котором обе венечные артерии равномерно участвуют в кровоснабжении стенок сердца.

Вены сердца более многочисленны, чем артерии. Большинство крупных вен сердца собирается в один общий широкий венозный сосуд, венечный синус , sinus coronarius, который расположен в венечной борозде на задней поверхности сердца и впадает в правое предсердие ниже отверстия нижней полой вены. Притоками венечного синуса являются 5 вен: 1) большая вена сердца, v. cordis magna , собирает кровь из вен передней поверхности обоих желудочков и межжелудочковой перегородки; 2) средняя вена сердца, v. cordis media , образуется в области задней поверхности верхушки сердца, поднимается вверх по задней межжелудочковой борозде; 3) малая вена сердца, v. cordis parva , собирает кровь от правой половины сердца; 4) задняя вена левого желудочка, v. posterior ventriculi sinistri ; 5) косая вена левого предсердия, v. obliqua atrii sinistri .

Кроме вен, впадающих в венечный синус, в сердце имеются вены, которые открываются непосредственно в правое предсердие. Это передние вены сердца, vv. cordis anteriores , собирающие кровь от передней стенки правого желудочка и наименьшие вены сердца, vv. cordis minimae , начинающиеся в толще стенок сердца и впадающие непосредственно в полости сердца.

Топография сердца.

Сердце с перикардом расположено в грудной полости в составе органов переднего средостения. С боков и частично спереди оно покрыто заключенными в плевральные мешки легкими, а значительно меньшая его часть спереди прилежит к грудине и к реберным хрящам.

Верхняя граница сердца проходит по верхним краям правого и левого третьих реберных хрящей. Правая граница проходит на 1-2 см справа от края грудины вертикально вниз от уровня верхнего края третьего реберного хряща до пятого реберного хряща. Нижнюю границу проводят по линии, которая идет от пятого правого реберного хряща до верхушки сердца; она проецируется в левом пятом межреберье на 1-1,5 см медиально от левой среднеключичной линии. Левая граница сердца простирается от верхнего края третьего левого ребра и продолжается к верхушке сердца.

Правое и левое предсердно-желудочковые отверстия проецируются на переднюю грудную стенку по косой линии, идущей от грудинного конца третьего левого реберного хряща к пятому правому реберному хрящу. Левое отверстие находится на этой линии на уровне 3-го левого хряща, правое – над местом прикрепления 5-го правого хряща к грудине. Отверстие аорты лежит позади левого края грудины на уровне 3-го межреберного промежутка, отверстие легочного ствола – над местом прикрепления 3-го левого реберного хряща к грудине.

У взрослых людей в зависимости от типа телосложения сердце имеет различную форму. У людей долихоморфного типа телосложения сердце напоминает висящую каплю («капельное сердце»); у людей брахиморфного типа телосложения сердце занимает горизонтальное положение; у людей мезоморфного типа телосложения сердце занимает косое положение.

Перикард

Перикард , pericardium (околосердечная сумка), отграничивает сердце от соседних органов, является тонким и прочным фиброзно-серозным мешком, в котором расположено сердце. Он состоит из двух слоев: наружного – фиброзного и внутреннего – серозного. Наружный слой – фиброзный перикард , pericardium fibrosum , возле крупных сосудов сердца переходит в их адвентицию. Серозный перикард , pericardium serosum , имеет две пластинки – париетальную, которая выстилает изнутри фиброзный перикард, и висцеральную, которая покрывает сердце, являясь наружной его оболочкой – эпикардом. Париетальная и висцеральная пластинки переходят друг в друга в области основания сердца. Между пластинками серозного перикарда имеется щелевидное пространство – перикардиальная полость, cavitas pericardialis , охватывающая сердце со всех сторон и содержащая небольшое количество серозной жидкости.

Развитие сердца.

Сердце закладывается на третьей неделе внутриутробного периода в области шеи зародыша в виде парной закладки мезодермы. Из этой закладки образуется простое трубчатое сердце, один конец которого переходит в расширение – венозную пазуху, а второй – в артериальный ствол. Быстрый рост среднего отдела трубки в длину ведет к ее S-образному искривлению с появлением на внешней поверхности предсердно-желудочковой борозды (сигмовидное, двухкамерное сердце). В дальнейшем в общем предсердии появляется межпредсердная перегородка (трехкамерное сердце) с овальным отверстием, которое закрывается после рождения. Венозная пазуха оказывается соединенной с правым предсердием. На 8-ой неделе развития образуется межжелудочковая перегородка (четырехкамерное сердце). Одновременно с разделением сердца на камеры происходит его постепенное опускание в грудную полость зародыша. Артериальный ствол также разделяется перегородкой на аорту и легочной ствол.

Пороки развития сердца.

Сложность развития сердца обусловливает возможность возникновения его врожденных пороков и аномалий. Их можно разделить на несколько групп: аномалии положения (шейное сердце); количества (два сердца); нарушение разделения сердца на камеры (двухкамерное, трехкамерное сердце); дефекты межпредсердной, межжелудочковой перегородок; нарушение развития аортолегочной перегородки; незаращение артериального (боталлова) протока; пороки развития клапанов и др. Одни из них несовместимы с жизнью, другие требуют серьезной хирургической коррекции, третьи серьезно не влияют на функционирование сердца.

сосуды малого (легочного) круга кровообращения

Малый (легочный) круг кровообращения обеспечивает газообмен между кровью легочных капилляров и воздухом легочных альвеол. В его состав входят: легочный ствол, правая и левая легочные артерии с их ветвями, микроциркуляторное русло легких, две правые и две левые легочные вены. По легочному стволу венозная кровь течет из сердца в легкие, а по легочным венам артериальная кровь направляется из легких в сердце.

Легочный ствол и его ветви

Легочный ствол , truncus pulmonalis , начинается от правого желудочка сердца и расположен кпереди от аорты. Он направляется влево и кзади и на уровне IV грудного позвонка делится на правую и левую легочные артерии (бифуркация легочного ствола). Между бифуркацией легочного ствола и дугой аорты расположена короткая артериальная связка , lig. arteriosum , представляющая собой заросший артериальный (боталлов) проток.

Правая легочная артерия , a. pulmonalis dextra , следует вправо к воротам легкого позади восходящей части аорты и верхней полой вены. В области ворот легочная артерия разделяется на 3 долевые ветви, каждая из которых в свою очередь делится на сегментарные ветви.

Левая легочная артерия , a. pulmonalis sinistra , проходит от бифуркации легочного ствола к воротам левого легкого в поперечном направлении. Соответственно двум долям левого легкого легочная артерия делится на две ветви, каждая из которых распадается на сегментарные ветви.

Из капилляров легкого начинаются венулы, которые сливаются в более крупные вены и в конечном итоге формируют в каждом легком по две легочные вены. Правые и левые легочные вены, прободая перикард, впадают раздельными отверстиями в левое предсердие.

Кровеносные сосуды большого круга кровообращения

К кровеносным сосудам большого круга кровообращения относятся начинающаяся из левого желудочка сердца аорта, отходящие от нее артерии головы, шеи, туловища и конечностей, ветви этих артерий, сосуды микроциркуляторного русла органов, включая капилляры, мелкие и крупные вены, которые, постепенно сливаясь, впадают в нижнюю и верхнюю полые вены, а последние – в правое предсердие.

Аорта , aorta – самый большой непарный артериальный сосуд большого круга кровообращения. Аорту подразделяют на три отдела: восходящую часть аорты, дугу аорты и нисходящую часть аорты, которая в свою очередь делится на грудную и брюшную части.

Восходящая часть аорты , pars ascendens aortae , выходит из левого желудочка и в начальном отделе имеет расширение – луковицу аорты , bulbus aortae . Здесь отходят правая и левая венечные артерии. Восходящая часть аорты поднимается вверх и на уровне II правого реберного хряща переходит в дугу аорты.Дуга аорты, arcus aortae , поворачивается влево и назад и на уровне тела IV грудного позвонка переходит в нисходящую часть аорты. От выпуклой полуокружности дуги аорты начинаются три крупные артерии: плечеголовной ствол, левая общая сонная и левая подключичная артерии.

Нисходящая часть аорты , pars descendens aortae , наиболее длинный отдел аорты, проходящий от уровня IV грудного позвонка до IV поясничного, где она делится на правую и левую общие подвздошные артерии. Это место называется бифуркацией аорты, bifurcatio aortae . Нисходящую часть аорты в свою очередь подразделяют на грудную и брюшную части.

Грудная часть аорты , pars thoracica aortae , находится в грудной полости в заднем средостении. На своем пути грудная часть аорты отдает задние межреберные артерии, а также ветви к органам заднего средостения.

Брюшная часть аорты , pars abdominalis aortae , являясь продолжением грудной части, начинается на уровне XII грудного позвонка, где проходит через аортальное отверстие диафрагмы и продолжается до уровня IV поясничного позвонка. Брюшная часть аорты располагается на передней поверхности тел поясничных позвонков забрюшинно. Справа от нее находятся нижняя полая вена. Брюшная часть аорты отдает ветви к стенкам брюшной полости и к органам, а сама непосредственно продолжается в тонкую срединную крестцовую артерию.

Страница 1 из 2

СЕРДЦЕ И КРОВЕНОСНЫЕ СОСУДЫ

СЕРДЦЕ

Сердце (соr) - это полый мышечный орган, нагнетающий кровь в артерии и принимающий венозную кровь. Располагается сердце в грудной полости в составе органов среднего средостения. По форме сердце напоминает конус. Продольная ось сердца направлена косо - справа налево, сверху вниз и сзади наперед; оно на две трети располагается в левой половине грудной полости. Верхушка сердца (аpex cordis) обращена вниз, влево и вперед, а более широкое основание сердца (bаsis cordis) - кверху и кзади.

Рис. 73. Сердце и его кровеносные сосуды; вид спереди.

1 - левое ушко; 2 - передняя межжелудочковая ветвь левой венечной артерии; 3 - большая сердечная вена; 4 - левый желудочек; 5 - верхушка сердца; 6 - вырезка верхушки сердца; 7 - грудино-реберная (передняя) поверхность; 8 - правый желудочек; 9 - передние сердечные вены; 10 - правая венечная артерия; 11 - правое предсердие; 12 - правое ушко; 13 - восходящая часть аорты; 14 - верхняя полая вена; 15 - дуга аорты; 16 - артериальная связка; 17 - легочный ствол.

Грудино-реберная (передняя) поверхность сердца (fаcies sternocostаlis, s.anterior; рис. 73) более выпуклая, обращена к задней поверхности грудины и хрящевым отделам ребер. Нижняя поверхность прилежит к диафрагме и называется диафрагмальной поверхностью (fаcies diaphragmаtica, s.inferior; рис. 74). В клинической практике эту поверхность сердца принято называть задней.

Рис. 74. Сердце и его кровеносные сосуды; вид сзади.

1 - левое предсердие; 2 - нижняя полая вена; 3 - правое предсердие; 4 - венечный синус; 5 - правая венечная артерия; 6 - малая сердечная вена; 7 - средняя сердечная вена; 8 - задняя межжелудочковая ветвь правой венечной артерии; 9 - диафрагмальная (нижняя) поверхность; 10 - вырезка верхушки сердца; 11 - верхушка сердца; 12 - задние вены левого желудочка; 13 - венечная борозда; 14 - большая сердечная вена; 15 - левое ушко; 16 - косая вена левого предсердия; 17 - легочные вены; 18 - артериальная связка; 19 - аорта; 20 - правые легочные вены.

Боковые поверхности сердца обращены к легким, каждая из них называется легочной поверхностью (facies pulmonalis). Целиком эти поверхности (или края) видны только при отведении легких от сердца. На рентгенограммах эти поверхности имеют вид контуров, так называемых краев сердца: правого заостренного и левого более тупого. Средняя масса сердца у мужчин равна примерно 300 г, у женщин - 250 г. Наибольший поперечный размер сердца 8 - 11 см, переднезадний размер - 6 - 8 см. Длина сердца составляет 10 - 15 см, толщина стенки предсердий - 2-3 мм, правого желудочка - 4 - 6 мм и левого - 9 - 11 мм.

На поверхности сердца различают поперечно расположенную, довольно глубокую венечную борозду (sulcus coronаrius), которая является границей между предсердиями и желудочками. В этой борозде располагаются венечные артерии сердца. Спереди борозда прикрыта легочным стволом и восходящей частью аорты, позади которых располагаются предсердия. Выше венечной борозды на Передней поверхности сердца находятся часть правого предсердия с его правым ушком и ушко левого предсердия, лежащего целиком позади легочного ствола. На передней грудино-реберной поверхности сердца видна передняя межжелудочковая борозда (sulcus interventriculаris anterior), к которой прилежат одноименная артерия и большая вена сердца. На задней стороне сердца видна задняя межжелудочковая борозда (sulcus interventriculаris posterior) с лежащими в ней одноименной артерией и средней веной сердца. Продольная передняя межжелудочковая борозда-делит грудино-реберную поверхность сердца на более обширную правую часть, соответствующую правому желудочку, и меньшую левую, принадлежащую левому желудочку. Большая часть левого желудочка образует заднюю поверхность сердца. Задняя (нижняя) межжелудочковая борозда начинается на задней поверхности сердца у места впадения венечного синуса в правое предсердие, достигает верхушки сердца, где при помощи вырезки верхушки сердца (incisura аpicis cordis) соединяется с нижней частью передней борозды.

Сердце состоит из 4 камер: двух предсердий и двух желудочков - правых и левых. Предсердия принимают кровь из вен и проталкивают ее в желудочки. Желудочки выбрасывают кровь в артерии: правый - через легочный ствол в легочные артерии, а левый - в аорту, от которой к органам и стенкам тела отходят многочисленные артерии. Правая половина сердца содержит венозную кровь, левая половина - артериальную. Между собой правая и левая половины сердца не сообщаются. Каждое предсердие соединяется с соответствующим желудочком через предсердно-желудочковое отверстие (правое и левое), каждое отверстие закрывается створчатыми клапанами. Легочный ствол и аорта у своего начала имеют полулунные клапаны (рис. 75).

Правое предсердие (аtrium dextrum), по форме напоминающее куб, имеет довольно большую дополнительную полость - правое ушко (auricula dextra). От левого предсердия оно отделено межпредсердной перегородкой (septum interatriаle; рис. 76). На перегородке отчетливо видно овальное углубление - овальная ямка (fossa ovаlis), закрытая тонкой мембраной. Эта ямка, являющаяся остатком заросшего овального отверстия, сообщавшая правое и левое предсердия у плода, ограничена краем овальной ямки (limbus fossae ovalis). У правого предсердия имеются отверстие верхней полой вены (ostium venae cаvae superioris) и отверстие нижней полой вены (ostium venae cаvae inferioris).

Рис. 75. Клапан аорты и предсердно-желудочковые клапаны; продольный разрез сердца.

1 - левое ушко; 2 - клапан аорты; 3 - аортальное отверстие; 4 - передняя створка левого предсердно-желудочкового клапана;4 - задняя створка левого предсердно-желудочкового клапана; 5 - сосочковые мышцы; 7 - межжелудочковая перегородка (мышечная часть); 8 - перегородочная створка правого предсердно-желудочкового клапана; 9 - задняя створка правого предсердно-желудочкового клапана; 10 - меж- желудочковая перегородка (перепончатая часть); 11 - правое ушко; 12 - восходящая часть аорты; 13 - верхняя полая вена; 14 - легочный ствол; 15 - левые легочные вены.

Вдоль нижнего края отверстия нижней полой вены расположена небольшая непостоянная полулунная складка - заслонка нижней полой вены (евстахиева заслонка; valvula venae cаvae inferioris). Эта заслонка у зародыша (плода) направляет ток крови из правого предсердия в левое через овальное отверстие. Иногда заслонка нижней полой вены имеет сетчатое строение: состоит из нескольких соединяющихся друг с другом сухожильных нитей. Между отверстиями полых вен виден небольшой межвенозный бугорок (ловеров бугорок; tuberculum intervenosum), который считают остатком клапана, направляющего у зародыша ток крови из верхней полой вены в правое предсердно-желудочковое отверстие. Расширенный задний участок полости правого предсердия, принимающий обе полые вены, называется синусом полых вен (sinus venаrum cavarum).

На внутренней поверхности правого ушка и прилегающего к нему участка передней стенки правого предсердия видны выступающие в полость предсердия продольные мышечные валики - гребенчатые мышцы

(mm.pectinаti).

Рис. 76. Межпредсердная и межжелудочная перегородки; продольный разрез сердца.

1 - правая легочная вена; 2 - межпредсердная перегородка; 3 - устье правой легочной вены; 4 - левая легочная вена; 5 - левое предсердие; 6 - перепончатая часть межжелудочковой перегородки; 7 - задняя створка левого предсердно-желудочково го клапана; 8 - сухожильные нити; 9 - мышечная часть межжелудочковой перегородки; 10 - миокард левого желудочка; 11 - мясистые трабекулы; 12 - сосочковые мышцы правого желудочка; 13 - задняя створка правого предсердно-желудочкового клапана; 14 - перегородочная створка правого предсердно-желудочкового клапана; 15 - отверстие венечного синуса сердца; 16 - заслонка (клапан) венечного синуса сердца; 17 - гребенчатые мышцы правого предсердия; 18 - отверстие нижней полой вены; 19 - овальная ямка; 20 - правое предсердие.

Вверху эти валики (мышцы) заканчиваются пограничным гребнем (crista terminalis), который отделяет венозный синус от полости правого предсердия (у зародыша здесь проходила граница между общим предсердием и венозным синусом сердца). Правое предсердие сообщается с желудочком через правое предсердно-желудочковое отверстие (ostium atrioventriculаre dextrum). Между этим отверстием и отверстием нижней полой вены находится отверстие венечного синуса (ostium sinus coronarii). В его устье видна тонкая серповидная складка - заслонка венечного синуса (тебезиева заслонка; vаlvula sinus coronаrii). Рядом с отверстием венечного синуса имеются точечные отверстия наименьших вен (forаmina venаrum minimаrum), впадающих в правое предсердие самостоятельно; их количество может быть различным. По окружности отверстия венечного синуса гребенчатые мышцы отсутствуют.

Правый желудочек (ventriculus dexter) располагается справа и спереди от левого желудочка, по форме напоминает трехгран

ную пирамиду с верхушкой, обращенной вниз. Слегка выпуклую медиальную (левую) стенку правого желудочка образует межжелудочковая перегородка (septum interventriculаre), отделяющая правый желудочек от левого. Большая часть перегородки мышечная (pars musculаris), а меньшая, расположенная в самом верхнем отделе, ближе к предсердиям - перепончатая (pars membranаcea).Нижняя стенка правого желудочка, прилежащая к сухожильному центру диафрагмы, уплощена, передняя стенка выпуклая кпереди. В верхней, наиболее широкой части желудочка имеются два отверстия: сзади - правое предсердно-желудочковое отверстие (ostium atrioventriculare dextrum), через которое венозная кровь поступает в желудочек из правого предсердия, а спереди - отверстие легочного ствола (ostium trunci pulmonalis), через которое кровь направляется в легочный ствол. Участок желудочка, из которого выходит легочный ствол, называется артериальным конусом (conus arteriosus). Небольшой наджелудочковый гребень (crista supraventriculаris) отграничивает артериальный конус изнутри от остальной части правого желудочка.

Правое предсердно-желудочковое отверстие закрывается правым предсердно-желудочковым (трехстворчатым) клапаном (valva atrioventriculаris dextra, s.vаlva tricuspidalis; рис. 77). Клапан состоит из трех створок: передней, задней и перегородочной. Основания створок прочно сращены с плотным соединительнотканным кольцом, расположенным на границе предсердия и желудочка. Створки предсердно-желудочкового клапана представляют собой треугольной формы складки внутренней оболочки сердца (эндокарда), внутрь которых заходят фиброзные волокна из соединительнотканного кольца. Свободные края створок, по внешнему виду похожие на тонкие сухожильные пластинки, обращены в полость желудочка. На передней полуокружности отверстия укреплена передняя створка клапана (cuspis anterior), на заднелатеральной - задняя створка (cuspis posterior) и, наконец, на медиальной полуокружности - наименьшая из них - медиальная перегородочная створка (cuspis septаlis). При сокращении предсердий створки током крови прижимаются к стенкам и не препятствуют ее прохождению в полость желудочка. При сокращении желудочков свободные края створок смыкаются, но в предсердие не выворачиваются, так как со стороны желудочка их удерживают натягивающиеся плотные соединительнотканные тяжи - сухожильные хорды (chordae tendineae).

Внутренняя поверхность правого желудочка (за исключением артериального конуса) неровная, здесь видны выступающие в просвет желудочка тяжи - мясистые трабекулы (trabeculae cаrneae) и конусовидные сосочковые мышцы (mm.papillаres). От вершины каждой из этих мышц - передней (наиболее крупной) и задней (mm.papillаres anterior et posterior) - начинается большинство (по 10-12) сухожильных хорд.

Рис. 77. Клапаны и фиброзные кольца сердца.

1 - правый фиброзный треугольник; 2 - левое фиброзное кольцо; 3 - задняя створка левого предсердно-желудочкового клапана; 4 - левое предсердно-желудочковое отверстие; 5 - передняя створка; 6 - левый фиброзный треугольник; 7 - отверстие аорты; 8 - задняя полулунная заслонка клапана аорты; 9 - левая полулунная заслонка клапана аорты; 10 - правая полулунная заслонка клапана аорты; 11 - отверстие легочного ствола; 12 - левая полулунная заслонка клапана легочного ствола; 13 - передняя полулунная заслонка клапана легочного ствола; 14 - правая полулунная заслонка клапана легочного ствола; 15 - узелки полулунных заслонок; 16 - миокард желудочка; 17 - фиброзные волокна, окружающие отверстия легочного ствола и аорты; 18 - предсердно-желудочковый пучок; 19 - правое предсердно-желудочковое отверстие; 20 - передняя створка правого предсерд- но-желудочкового клапана; 21 - перегородочная створка правого предсердно-желудочкового клапана; 22 - задняя створка правого предсердно-желудочкового клапана; 23 - правое фиброзное кольцо; 24 - перепончатая часть межжелудочковой перегородки.